Il y a 1700 ans, Silvestre, l’évêque de Rome de l’époque, ne s’était pas rendu au premier concile œcuménique de l’histoire, à Nicée. Il y avait envoyé deux de ses presbytres, Viton et Vincent. Et il est probable que son successeur actuel François, à cause de sa santé déclinante, ne se rende pas non plus à la grande réunion œcuménique qui sera organisée là-bas pour célébrer l’anniversaire de ce concile avec les responsables protestants et les chefs des Églises d’Orient.

Il y a 1700 ans, Silvestre, l’évêque de Rome de l’époque, ne s’était pas rendu au premier concile œcuménique de l’histoire, à Nicée. Il y avait envoyé deux de ses presbytres, Viton et Vincent. Et il est probable que son successeur actuel François, à cause de sa santé déclinante, ne se rende pas non plus à la grande réunion œcuménique qui sera organisée là-bas pour célébrer l’anniversaire de ce concile avec les responsables protestants et les chefs des Églises d’Orient.

Et pourtant, le pape François avait à plusieurs reprises fait part de son intention de se rendre à Nicée, pour mettre un instant au moins de côté les controverses sur les questions telles que les théories du « gender », le mariage des prêtres ou les femmes évêque, et remettre au centre la question capitale de la divinité du Fils de Dieu fait homme en Jésus, car c’est bien pour cette raison et nulle autre que le concile de Nicée avait été convoqué.

Si seulement ce déplacement d’attention pouvait advenir, le pape François lui-même ferait sienne cette « priorité au-dessus de toutes les autres » que Benoît XVI avait confiée aux évêques du monde entier dans sa mémorable lettre du 10 mars 2009 ; rouvrir l’accès à Dieu aux hommes de peu de foi de notre époque, non pas « à n’importe quel dieu » mais « à ce Dieu qui nous reconnaissons en Jésus Christ crucifié et ressuscité ». Une priorité » qui constituerait aussi un héritage que François confierait à son successeur.

Il n’est pas dit qu’un « évangile » à ce point à contre-courant soit aujourd’hui en mesure de pénétrer un monde anesthésié par l’indifférence sur les questions ultimes. Aux premiers siècles déjà, quand les chrétiens étaient bien plus minoritaires qu’aujourd’hui, l’écoute était loin d’être acquise.

Et pourtant, la question qui s’est jouée à Nicée a eu un impact qui a largement dépassé les seuls évêques et théologiens professionnels.

À Milan, accompagné par des milliers de fidèles, l’évêque Ambroise a occupé pendant des jours et des nuits la basilique que l’impératrice Justine voulait confier à la faction défaite par le concile de Nicée. Le jeune Augustin en fut témoin et rapporte qu’en ces jours-là, Ambroise écrivit et mit en musique des hymnes sacrés qui, entonnés par la foule, furent ensuite intégrés dans l’Office divin qui est encore prié aujourd’hui.

Grégoire de Nysse, le génial théologien de Cappadoce, a traité avec une ironie mordante l’implication des gens ordinaires dans la controverse. Demandez le cours d’une monnaie à un changeur – écrit-il – et on vous répondra par une dissertation sur le généré et l’ingénéré ; allez chez le boulanger, il vous dira que le Père est plus grand que le Fils ; allez aux thermes demander si l’eau est à température, on vous répondra que le Fils a surgi du néant.

Arius lui-même, ce presbytre d’Alexandrie d’Égypte dont les thèses ont été condamnées à Nicée, fascinait à ce point les foules que sa théologie s’étalait également dans des chansons populaires chantés par les marins, les meuniers et les vagabonds.

Mais au fait, quelles étaient les thèses d’Arius ? Et comment le concile de Nicée les a‑t-il réfutées ?

De grands théologiens et historiens, comme Jean Daniélou et Henbri-Irénée Marrou ont écrit des pages remarquables sur le sujet, mais on trouvera une excellente reconstruction de cette controverse théologique et de son contexte historico-politique dans le dernier numéro de la revue « Il Regno » sous la plume de Fabio Ruggiero, spécialiste des premiers siècles chrétiens, et d’Emanuela Prinzivalli, professeur ordinaire d’histoire du christianisme à l’Université de Rome « La Sapienza » et spécialiste réputée des Pères de l’Église. Les citations qui suivent sont tirées de cet essai.

*

Le conflit éclate en 323 dans l’Église d’Alexandrie, siège primatial d’un territoire immense, entre deux protagonistes, l’évêque Alexandre et l’un de ses presbytres, un certain Arius. « Tous deux soutenaient l’origine divine et la divinité primordiale du Fils, mais ils se distinguaient par une compréhension différente de la manière dont le Fils est né du Père ».

Si l’on s’en tient à ce qu’écrit Arius dans une lettre adressée à l’évêque Eusèbe de Nicomédie, son compagnon d’étude, voici les affirmations qu’on lui reprochait et qu’il ne reniait pas lui-même : « Le Fils a un commencement, tandis que Dieu est sans commencement » et « Le Fils a été créé à partir du néant ».

Arius n’a pas, à proprement parler, rompu une unité dogmatique déjà formulée précédemment dans l’Église de l’époque. Cette unité est encore en cours d’élaboration et la théologie la plus aboutie sur le thème de la Trinité divine est jusque-là celle d’Origène, quoique beaucoup ne partagent pas.

Arius avance donc dans le sillage d’Origène mais il ajoute des développements qui poussent à l’extrême la subordination du Fils au Père. Et, dans un premier temps, l’ambitieux évêque Eusèbe de Nicomédie se range à ses côtés face à son rival Alexandre d’Alexandrie, chacun avec une importante faction d’évêques à sa suite.

Le conflit qui oppose ces deux importants sièges épiscopaux d’Orient est à ce point virulent que l’empereur Constantin s’emploie personnellement « à rétablir cette paix religieuse qu’il considérait absolument nécessaire à la stabilité de l’empire », faisant usage envers la religion chrétiennes des prérogatives du « pontifex maximus » qui revenaient traditionnellement à l’empereur.

Dans l’une de ses premières lettres adressées à Alexandre et Arius, Constantin reproche à l’évêque d’être responsable du conflit. Mais dans une autre lettre, il change de point de vue après avoir envoyé à Alexandrie, pour enquêter sur place, l’évêque Ossius de Cordoue, son fidèle conseiller de longue date.

C’est ainsi qu’a germé dans le chef de l’empereur l’idée de convoquer un concile œcuménique, le premier qui soit étendu à l’Église tout entière. Il choisit comme siège Nicée, aujourd’hui appelée Iznik, près de Nicomédie qui était la capitale impériale de l’époque, avant Constantinople, et qui n’était par ailleurs pas très éloignée du Bosphore, afin de faciliter l’arrivée des évêques provenant de rivages éloignés.

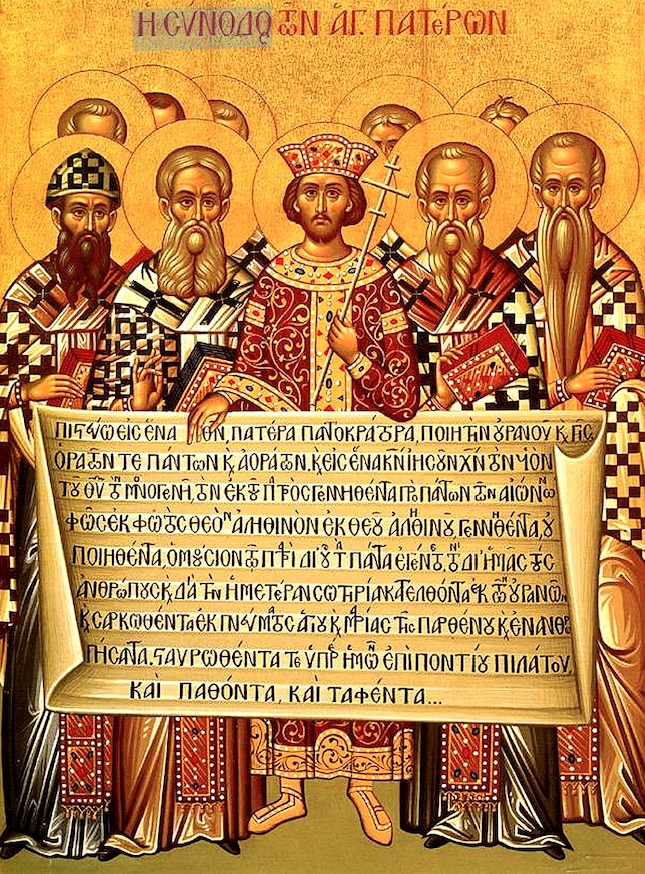

Constantin n’a pas seulement convoqué le concile, il l’a également présidé et a prononcé le discours d’ouverture, dans la salle impériale de Nicée. Dans l’illustration ci-dessus, c’est lui qui se trouve au centre, tenant en main ce qui sera le document final.

Nous sommes le 20 mai 325 et, autour de Constantin, plus de 250 évêques sont réunis, dont une centaine en provenance d’Asie Mineure, une trentaine venus de Syrie et de Phénicie, moins de vingt de Palestine et d’Égypte. Seuls six ont fait le déplacement depuis l’Occident latin, dont Ossius de Cordoue, en plus des deux prêtres envoyés par le pape Silvestre. Arius est présent lui aussi. Il ne siège pas avec les évêques mais on le consultera à plusieurs reprises pour obtenir des éclaircissements sur sa doctrine.

« Le compte-rendu chronologiquement le plus proche des événements est celui de l’évêque Eusèbe de Césarée », écrit la professeur Prinzivalli. Eusèbe est un docte héritier d’Origène et de son « Didaskaleion », l’école théologique d’élite qu’il a fondée en terre de Palestine. Il est venu à Nicée avec sa propre proposition de « Symbole » de la foi. Une proposition qui ne sera toutefois pas celle qui sera approuvée par le concile au terme des travaux.

Voici les paragraphes initiaux des deux textes, avec les principales différences en italique.

Symbole d’Eusèbe de Césarée

« Nous croyons en un seul Dieu Père tout-puissant, créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Logos de Dieu, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vie née de la vie, Fils unique, premier né de toutes les créatures, engendré par le Père avant tous les siècles, et par lui toutes choses ont été créée ».

Symbole de Nicée

« Nous croyons en un seul Dieu Père tout-puissant, créateur de toutes les choses visibles et invisibles. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, engendré premier-né du Père, c’est-à-dire de la substance (‘ousia’) du Père, Dieu né de Dieu, lumière née de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel (‘homoousios’) au Père, et par lui toutes les choses ont été créées au ciel et sur la terre ».

Le professeur Pinzivalli commente :

« Malgré les similitudes, on peut considérer comme douteuse l’hypothèse que le Symbole d’Eusèbe ait servi de base pour celui de Nicée. Le Symbole présenté par Eusèbe est parfaitement orthodoxe et aurait mis tout le monde d’accord, mais c’est justement pour cette raison qu’il ne convenait pas, parce qu’il fallait qu’un camp soit défait à Nicée. L’accord obtenu à Nicée, au moyen d’un compromis entre des théologies relativement divergentes, fut imposé par Constantin qui, bien qu’il n’ait jamais renié le Symbole de Nicée, l’a toujours considéré comme un simple instrument pour rétablir la paix religieuse ».

Cette formule de condamnation fait suite au Symbole de Nicée :

« Ceux qui disent : ‘il y a un temps où il n’était pas’ ou ‘avant de naître, il n’était pas’ ou ‘il a été créé à partir du néant’ ou qui affirment qu’Il est issu d’une autre hypostase ou substance ou que le Fils de Dieu a été créé ou qu’il est muable ou sujet au changement, l’Église catholique et apostolique les condamne ».

Le concile s’acheva sur un très large consensus. Les seuls à être condamnés à l’exil furent Arius et deux évêques libyens, Second de Ptolémaïs et Théonas de Marmarique.

Mais la controverse n’était pas encore résolue. La professeur Prinzivalli poursuit :

« Le consens et la paix religieuse nécessitaient en effet un temps qui n’était pas celui d’une décision politique. Il faudra encore la clarification doctrinale des pères de Cappadoce en Orient et un second concile œcuménique à Constantinople en 381 pour obtenir, avec le Symbole de Nicée-Constantinople, une formulation qui soit véritablement acceptée par la majorité des évêques, même si l’arianisme continuera longtemps à être la foi des peuplades germaniques ».

Le Symbole de Nicée-Constantinople, c’est-à-dire le « Crédo », est celui que l’on proclame aujourd’hui encore chaque dimanche dans toutes les églises. Mais combien sont-ils à y croire vraiment ?

———

Un grand colloque international s’ouvre aujourd’hui, 27 février, à l’Université pontificale grégorienne de Rome sur l’histoire et la théologie du concile de Nicée. Il sera suivi en octobre d’une seconde session en Allemagne, à l’Université de Münster. La première leçon, à l’ouverture des travaux, sera donnée par la professeur Emanuela Prinzivalli. Au programme figurait notamment (avant son hospitalisation) une rencontre avec le Pape François.

———

Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.

Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.

Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.