En Nicea, hace 1700 años, en el primer concilio ecuménico de la historia, el entonces obispo de Roma, Silvestre, no asistió. Envió a dos de sus presbíteros, Vito y Vicente. Y es probable que, debido a su delicada salud, su actual sucesor, Francisco, tampoco asista a celebrar el gran aniversario en un encuentro ecuménico con los líderes protestantes y los jefes de las Iglesias de Oriente.

En Nicea, hace 1700 años, en el primer concilio ecuménico de la historia, el entonces obispo de Roma, Silvestre, no asistió. Envió a dos de sus presbíteros, Vito y Vicente. Y es probable que, debido a su delicada salud, su actual sucesor, Francisco, tampoco asista a celebrar el gran aniversario en un encuentro ecuménico con los líderes protestantes y los jefes de las Iglesias de Oriente.

Sin embargo, Francisco había dicho en varias ocasiones que quería ir a Nicea, dejando de lado, al menos por un momento, las disputas sobre cuestiones como las teorías de género, el matrimonio de los sacerdotes o las mujeres obispo, y centrando nuevamente la atención en la cuestión fundamental de la divinidad del Hijo de Dios hecho hombre en Jesús, por la cual, y no por otra razón, se convocó aquel Concilio de Nicea.

Si solo ocurriera este cambio de enfoque, Francisco también haría suya esa “prioridad por encima de todas” que Benedicto XVI había encomendado a los obispos de todo el mundo en su memorable carta del 10 de marzo de 2009: reabrir el acceso a Dios para los hombres de poca fe de nuestro tiempo, no “a un Dios cualquiera”, sino “a ese Dios que reconocemos en Jesucristo crucificado y resucitado”. Una prioridad que también sería un legado que Francisco dejaría a su sucesor.

No está dicho que un “evangelio” tan contracorriente sea hoy capaz de penetrar en un mundo nublado por la indiferencia hacia las cuestiones últimas. La escucha tampoco estaba garantizada en aquellos primeros siglos, cuando los cristianos eran una minoría mucho más pequeña que hoy.

Y, sin embargo, la cuestión en juego en Nicea tuvo entonces un impacto que fue mucho más allá de los obispos y los teólogos de profesión.

En Milán, el obispo Ambrosio ocupó durante días y noches, junto a miles de fieles, la basílica que la emperatriz Justina quería asignar a la facción derrotada en el Concilio de Nicea. El joven Agustín fue testigo de ello y relató que en esos días Ambrosio escribió y musicalizó himnos sagrados que, cantados por la multitud, entraron luego en el oficio divino que todavía se reza hoy.

Gregorio de Nisa, genial teólogo de Capadocia, describió con ironía mordaz la participación de la gente común en la disputa. Si le preguntas a un cambista el valor de una moneda, escribió, te responderá con una disertación sobre lo generado y lo no generado; si vas a un panadero, te dirá que el Padre es más grande que el Hijo; si en las termas preguntas si el baño está listo, te responderán que el Hijo surgió de la nada.

El mismo Arrio, el presbítero de Alejandría de Egipto cuyas tesis fueron condenadas en Nicea, apasionó tanto a las multitudes que su teología encontró expresión incluso en canciones populares cantadas por marineros, molineros y viandantes.

Pero, realmente, ¿cuáles eran sus tesis? ¿Y cómo las derrotó el Concilio de Nicea?

Teólogos e historiadores destacados como Jean Daniélou y Henri-Irénée Marrou han escrito páginas importantes al respecto, pero una excelente reconstrucción de esa controversia teológica y de su contexto histórico-político ha salido también en el último número de la revista “Il Regno”, firmada por Fabio Ruggiero, especialista en los primeros siglos cristianos, y por Emanuela Prinzivalli, catedrática de historia del cristianismo en la Universidad de Roma “La Sapienza” y estudiosa de primer nivel de los Padres de la Iglesia. De ese ensayo se extraen las citas.

*

El conflicto estalla en el año 323 en la Iglesia de Alejandría, sede primacial de un territorio vastísimo, con dos protagonistas: el obispo Alejandro y aquel presbítero suyo llamado Arrio. “Ambos sostenían el origen divino y la divinidad primordial del Hijo, pero se distinguían por la diferente comprensión del modo de la generación del Hijo por el Padre”.

Según las propias palabras de Arrio, en una carta al obispo Eusebio de Nicomedia, su compañero de estudios, estas son las afirmaciones que más se le cuestionan, pero que él no niega en absoluto: “El Hijo tiene un principio, mientras que Dios no lo tiene” y “El Hijo proviene de la nada”.

Arrio, propiamente, no rompe una unidad dogmática ya formulada con anterioridad en la Iglesia de la época. Esta unidad aún estaba en elaboración, y sobre el tema de la Trinidad divina, la teología más refinada, aunque no compartida por todos, era hasta entonces la de Orígenes.

Arrio se mueve precisamente en la línea de Orígenes, pero con desarrollos adicionales que llevan al extremo la subordinación del Hijo al Padre. Y con él se alinea inicialmente el obispo Eusebio de Nicomedia, ambicioso rival de Alejandro de Alejandría, cada uno con un nutrido grupo de obispos a su alrededor.

El conflicto entre esas dos importantes sedes episcopales de Oriente es tan intenso que el propio emperador Constantino se involucra personalmente “para restablecer esa paz religiosa que consideraba absolutamente necesaria para el buen orden del imperio”, aplicando también a la religión cristiana las prerrogativas del “pontifex maximus” tradicionalmente propias del emperador.

En una primera carta a Alejandro y a Arrio, Constantino atribuye al obispo la mayor responsabilidad del conflicto. Pero en una carta posterior cambia de orientación, después de enviar a Alejandría, para realizar una investigación, al obispo Osio de Córdoba, su consejero de confianza desde hacía tiempo.

El emperador madura así la decisión de convocar un concilio ecuménico, el primero que abarcaría a toda la Iglesia. Como sede elige Nicea, hoy llamada Iznik, cerca de Nicomedia, que era la capital imperial de la época, antes de que lo fuera Constantinopla, y no lejos del Bósforo, para facilitar la llegada de los obispos desde lugares remotos.

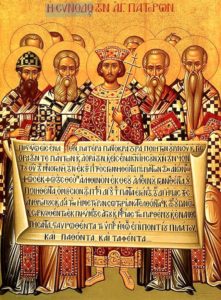

Constantino no solo convoca el concilio, sino que lo preside y pronuncia el discurso de apertura en la sala imperial de Nicea. En la ilustración que aparece arriba, él está en el centro, sosteniendo en sus manos el que será el documento final.

Es el 20 de mayo del año 325, y alrededor de Constantino se reúnen más de 250 obispos, un centenar de los cuales provienen de Asia Menor, una treintena de Siria y Fenicia, menos de veinte de Palestina y Egipto. Del Occidente latino llegaron apenas seis, entre ellos Osio de Córdoba, además de los dos presbíteros enviados por el papa Silvestre. También está presente Arrio que, aunque no se sienta entre los obispos, será consultado en varias ocasiones para aclarar su doctrina.

“El relato más cercano cronológicamente a los hechos es el del obispo Eusebio de Cesarea”, escribe Prinzivalli. Eusebio es un erudito heredero de Orígenes y de su “Didaskaleion”, la refinada escuela teológica fundada por él en tierras de Palestina. Y a Nicea llegó con una propuesta de “Símbolo” de la fe. Pero no será el mismo que se aprobará al final del concilio.

A continuación, los párrafos iniciales de ambos textos, con las diferencias más relevantes en cursiva.

SÍMBOLO DE EUSEBIO DE CESAREA

“Creemos en un solo Dios Padre todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, el Logos de Dios, Dios de Dios, luz de luz, vida de vida, Hijo unigénito, primogénito de todas las criaturas, engendrado por el Padre antes de todos los tiempos, por medio del cual fueron creadas todas las cosas”.

SÍMBOLO NICENO

“Creemos en un solo Dios Padre todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado unigénito por el Padre, es decir, de la sustancia (‘usía’) del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial (‘homoúsios’) al Padre, por medio del cual fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra”.

Comenta Prinzivalli:

“A pesar de las semejanzas, podemos considerar muy dudoso que el Símbolo de Eusebio sirviera de base para el niceno. El Símbolo presentado por Eusebio es perfectamente ortodoxo y habría satisfecho a todos, pero precisamente por eso no podía funcionar, porque en Nicea necesariamente una parte tenía que resultar derrotada. El acuerdo alcanzado en Nicea, con un compromiso entre teologías bastante divergentes, fue impuesto por Constantino, quien, sin nunca renegar del Símbolo niceno, lo consideró siempre meramente funcional para el restablecimiento de la paz religiosa”.

Al Símbolo niceno le sigue esta fórmula de condena:

“Aquellos que dicen: ‘Hubo un tiempo en que no existía’ o ‘No existía antes de ser engendrado’ o ‘Fue creado de la nada’ o afirman que Él proviene de otra hipóstasis o sustancia o que el Hijo de Dios es creado, mutable o alterable, a todos estos la Iglesia católica y apostólica los condena”.

Al final, el consenso fue amplísimo. Los únicos que sufrieron la condena y el exilio fueron Arrio y dos obispos libios, Teón de Marmárica y Segundo de Ptolemaida.

Pero la controversia no se resolvió en absoluto. Escribe Prinzivalli:

“Alcanzar el consenso y la paz religiosa requiere, de hecho, tiempos que no son los de una imposición política. Serán necesarios la clarificación doctrinal de los Padres Capadocios en Oriente y un segundo concilio ecuménico en Constantinopla en el 381 para obtener, con el Símbolo niceno-constantinopolitano, una formulación aceptada realmente por la mayoría de los obispos, aunque el arrianismo continuó siendo durante mucho tiempo la fe de las poblaciones germánicas”.

El Símbolo niceno-constantinopolitano, es decir, el “Credo”, es el que se proclama aún hoy cada domingo en todas las iglesias. Pero, ¿cuántos creen realmente en él?

—————

Sobre la historia y la teología del Concilio de Nicea se inaugura hoy, 27 de febrero, un gran congreso internacional en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, al que seguirá una segunda sesión en octubre en Alemania, en la Universidad de Münster. La primera lección, como apertura de los trabajos, estará a cargo de la profesora Emanuela Prinzivalli. En el programa estaba previsto (antes de su hospitalización) también un encuentro con el papa Francisco.

————

Sandro Magister ha sido firma histórica, como vaticanista, del semanario “L’Espresso”.

Los últimos artículos en español de su blog Settimo Cielo están en esta página.

Todos los artículos de su blog Settimo Cielo están disponibles en español desde 2017 hasta hoy.

También el índice completo de todos los artículos en español, desde 2006 a 2016, de www.chiesa, el blog que lo precedió.