Ces dernières fêtes de Pâques du Pape François ont été très connotées politiquement, notamment par trois faits et gestes :

Ces dernières fêtes de Pâques du Pape François ont été très connotées politiquement, notamment par trois faits et gestes :

- le 12 avril, dimanche de la résurrection de Jésus, par son discours « urbi et orbi », il a appelé l’Europe à « donner une nouvelle preuve de solidarité, même en recourant à des solutions innovatrices » ;

- ce même dimanche de Pâques, par l’envoi d’une lettre enthousiaste à ces « mouvements populaires » qui sont pour lui l’avant-garde de l’humanité en révolte contre la toute-puissance des États et des marchés ;

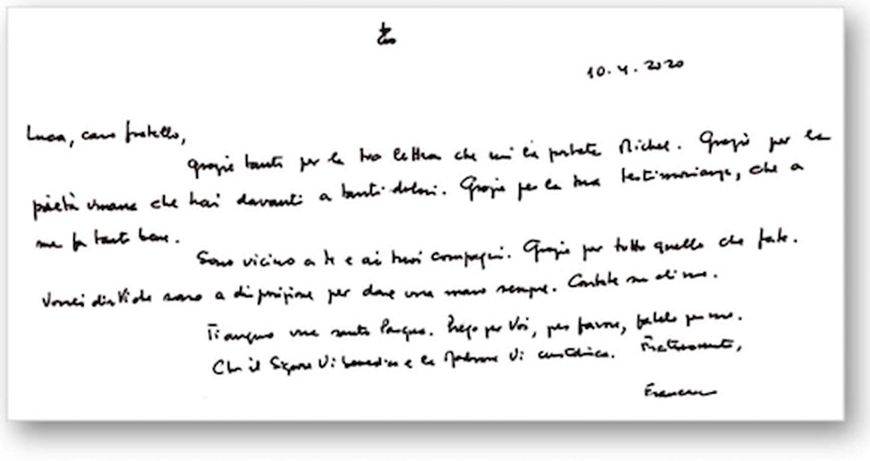

- et deux jours plus tôt, le 10 avril, Vendredi Saint, par l’envoi d’une note manuscrite à Luca Casarini, l’activiste altermondialiste érigé par le Pape en héros du secours aux migrants en Méditerranée.

La lettre aux « mouvements populaires » a été intégralement publiée dans un précédent article de Settimo Cielo tandis que le billet envoyé à Casarini est celui que nous reproduisons ci-dessus, avec la traduction textuelle suivante :

« Luca, cher frère

merci beaucoup pour ta lettre que Michel m’a apportée. Merci pour la piété humaine que tu as face à tant de douleurs. Merci pour ton témoignage, qui me fait tant de bien. Je suis proche de toi et de tes compagnons. Merci pour tout ce que vous faites. Je voudrais vous dire que je suis toujours à votre disposition pour vous donner un coup de main. Comptez sur moi.

Je vous souhaite une sainte fête de Pâques. Je prie pour vous, s’il vous plaît, faites-le pour moi.

Que le Seigneur vous bénisse et que la Sainte Vierge vous garde.

Fraternellement,

François »

Le « Michel » dont parle le pape, c’est le cardinal Michael Czerny, jésuite et sous-secrétaire de la section migrants et réfugiés de du dicastère du Vatican pour le développement intégral, et la lettre de Casarini a quant à elle été publiée par « Avvenire » [le journal des évêques italiens] accompagnée de la réponse du Pape.

Mais comment analyser cet accès de militance politique explicite, publique et presque effrontée du pape François ?

Le texte qui suit, reçu sous forme de lettre, est une réponse cultivée à cette question. L’auteur est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Bergame et spécialiste des rapports entre l’État et l’Église.

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.

*

Primat du spirituel ou primat de la politique ?

de Roberto Pertici

Cher M. Magister,

La lettre du pape François aux « mouvements populaires » et avant cela, son message à Luca Casarini ont semblé pour beaucoup la confirmation du rôle anormal que la politique – et une politique de gauche radicale – revêt dans son ministère.

Vous avez vous aussi parlé d’un « étrange message pascal de la part d’un Pape, pour une résurrection qui n’est que politique ». Sous de nombreux aspects, il est difficile de vous donner tort : et pourtant on a l’impression que la véritable innovative de François soit en définitive différente. C’est-à-dire qu’il ferait de la politique de manière explicite et directe, hors de l’appareil théologique ou spirituel de circonstance qu’il considère de toute évidence comme superflu ; et qu’il le fasse avec une culture politique « périphérique » par rapport aux grands courants de la culture contemporaine.

Je sais que cela peut sembler une thèse hardie mais, à bien considérer le magistère pontifical, au moins depuis la révolution française, la politique a toujours eu un poids très important, parfois même davantage que le discours purement religieux. Certes, pas le passé, on ne l’admettait pas aussi explicitement que François le fait aujourd’hui ; certes l’argumentation était généralement empreinte d’un style et d’un type d’argumentation hérités des siècles derniers, mais entre théologie et politique, il y avait un rapport direct, et il n’est pas dit que c’était toujours la première qui conditionnait la seconde.

Ceci parce que – après la révolution – l’Église avait cessé d’être le tout, même dans les sociétés catholiques européennes. Elle était devenue une partie, et même presque un parti : « le parti prêtre » dont parlaient déjà les libéraux français après 1815. C’était l’époque du Rouge et du Noir, comme disait Stendhal, et l’Église était du côté du « Noir ».

Certes, l’Église avait ses raisons. Le traumatisme révolutionnaire avait été immense, elle avait vu par deux fois le pouvoir temporel des papes supprimé. Par deux fois les papes avaient été longuement emprisonnés ; en 1799, à la mort de Pie VI, beaucoup avaient espéré ou craint que la succession apostolique elle-même s’éteigne. Après 1815, la société européenne était entrée dans une frénésie de restauration : l’Église s’en est faite l’interprète et l’a soutenue dans un rapport ambigu avec le pouvoir politique. Ambigu parce qu’aucun souverain n’était véritablement disposé à une restauration intégrale de la « societas christiana », d’autant que très vite, une série de penseurs catholiques qui l’avaient rêvée avaient commencé à se dire : si les choses sont ainsi, alors il est préférable que l’Église ne se compromette plus avec ces États, qu’elle prenne le large et commence à penser à sa liberté. Mais introduire le thème de la liberté dans l’Église impliquait, plus ou moins explicitement, plus ou moins instrumentalement, celui plus large des libertés « modernes ». C’est alors que s’est ouverte la grande saison du catholicisme libéral, qui avec de Lamennais chercha même à se doter d’une nouvelle philosophie religieuse.

À partir de ce moment, tous les mouvements culturels, théologiques et philosophiques les plus intéressants dans la sphère catholique ont tous été intimement « politiques » : à l’instar des courants inspirés par Vincenzo Gioberti et par Antonio Rosmini dans les années Trente et Quarante en Italie, ou de la renaissance du catholicisme anglais au milieu du XIXe. La genèse du « Syllabus » papal de 1864 ne peut se comprendre sans un autre choc, celui de 1848–49, une autre défaite du pouvoir temporel, avec les bannières rouges des différentes révolutions européennes, et avec Giuseppe Mazzini à Rome à la tête d’une république de « sataniques et de maçons » comme on disait à l’époque. Un Juan Donoso Cortès l’avait appelé de ses vœux depuis le début, lui qui était un catholique libéral depuis avant 1848 mais qui ensuite allait soutenir rien moins que la dictature. Mais même dans la première phase de « La Civiltà Cattolica », celle des années 1850, n’était-ce pas le discours « politique » qui prévalait, ou plutôt on ne soutenait-on pas une religion qui explicitement connotée politiquement ?

Un demi-siècle plus tard, le « modernisme » fut un mouvement essentiellement théologique et philosophique, malgré de nombreux rebondissements politiques et sociaux, mais il est certain que l’antimodernisme a également été un fait politique. Ce n’est pas un hasard si un « athée dévôt » tel que Charles Maurras s’y employa avec grande véhémence, en critiquant durement Marc Sangnier et « le Sillon » et en reconnaissant toujours en Pie X son Pape : il avait averti que si la digue anti-moderne que constituait l’Église sautait, son projet de restauration politique et de valeurs aurait été compromis. Et chez les grands intellectuels catholiques qui le suivirent et qui étaient souvent issus, comme Jacques Maritain, d’un agnosticisme et d’un laïcisme endémiques dans la Troisième République, à quel point la conversion religieuse était-elle également motivée par des raisons politiques et à quel point les choix politiques étaient-ils nourris d’éléments religieux ?

Le même discours vaut pour les dizaines de philosophes et d’écrivains des quatre coins de l’Europe qui constituent entre le XIXe et le XXe siècle ce qu’on appelle le « Renouveau catholique », qui reste le dernier grand mouvement culturel catholique qui ait été en mesure de sortir hors des murs. Qui peut distinguer chez Péguy et Bernanos, Claudel et Mauriac, Eliot et Chesterton, Graham Greene, Hilaire Belloc et Sigrid Undset l’aspiration à la restauration religieuse de quelque projet de restauration politique que ce soit ? Et à quel point, lors de la condamnation par le pape de l’« Action Française », véritable camouflet dans la conscience de tant de catholiques française, a pesé, outre la méfiance envers les positions « païennes » d’un Maurras, la volonté politique d’un Pie XI de gérer lui-même, même politiquement, les forces catholiques, sans passer par des puissances étrangères : la même volonté qui allait mener aux conflits entre le Saint-Siège et le régime fasciste en Italie entre 1931 et 1938 ?

Tout le monde sait que c’est justement la condamnation par le Pape du mouvement de Maurras qui a suscité la longue marche du progressisme catholique français, qui allait avoir importance cruciale dans les événements des cinquante années suivantes. À l’époque, Maritain parlait d’un « primat du spirituel » qu’il fallait retrouver : mais derrière ces programmes « religieux » — comme derrière la célèbre « scelta religiosa » de l’Action catholique italienne du début des années Soixante-dix – c’est en réalité un autre projet politique qui était en train d’émerger, bien différent de celui que l’on soutenait auparavant.

Cher M. Magister, on pourrait continuer, mais je crains de vous ennuyer. A bien y regarder, même l’hostilité diffuse manifestée par de larges pans de la culture contemporaine et de l’establishment catholique lui-même envers Benoît XVI était avant tout politique. On peut avoir l’impression que son magistère s’insère dans un climat marqué par la décomposition du marxisme, la fin du communisme en Europe, la réflexion sur le destin et l’identité de l’Occident après l’attaque contre les Tours jumelles, la poursuite de la défense et du développement de la tradition catholique déjà entamée par Jean-Paul II ; tout cela a en fin de compte pu contribuer à la diffusion d’un nouveau « conservatisme » philosophico-culturel qui semblait alors en mesure de jouer ses propres cartes. Pour Henri Tincq, le vaticaniste du journal « Le Monde » récemment disparu, il s’agissait « d’une sorte de glaciation de l’Eglise sur le plan disciplinaire, doctrinal et moral qui l’a rendue peu apte à affronter les tumultes d’aujourd’hui ». Pour lui et pour son journal, cela ne faisait aucun doute : le centre de gravité de l’Église s’était repositionné « à droite ».

Vous me reprocherez sans doute de toujours regarder les choses de haut et d’en rester au plan des débats théologiques et culturels. Je l’admets : il n’est pas simple de définir le poids politique imbriqué dans le vécu religieux de tous les « paysans de la Garonne » — pour citer encore Maritain – de ces deux derniers siècles. Mais même parmi eux, ceux qui ont choisi de rester dans le monde catholique l’ont fait pour toute une série de raisons, conscientes et inconscientes, dans lesquelles politique et religion sont intrinsèquement liées. Je ne parle pas des paysans des différents soulèvements du XIXe et du XXe siècle mais du militant des Comités Civiques dans l’Italie de 1948, à l’époque où l’appartenance religieuse poussait à l’action politique et où l’anticommunisme cimentait l’appartenance religieuse.

Il reste à comprendre les raisons de ce « primat de la politique » dans le discours catholique de ces deux derniers siècles. Avant tout parce que la « novella istoria » née de la révolution française posait à l’Église de nouvelles questions de nature éminemment politiques : quelle attitude adopter face à l’État constitutionnel, aux libertés modernes, aux effets de la révolution industrielle, à la fin de la société agricole, à la lutte des classes, au socialisme et au communisme, à la chute des empires, à la formation des États-nations, aux nouveaux et terribles conflits qui s’ouvraient entre eux, aux formes de pouvoir inédites comme les totalitarismes du XXe siècle, à la fin de la centralité européenne, au processus de décolonisation, à l’émergence du tiers-monde ? Et l’on pourrait continuer.

Mais il y a quelque chose de plus important que l’on avait moins anticipé. Il s’agit du retour de ce fameux processus de sécularisation, l’avènement de cette « âge séculier » dont j’ai souvent eu l’occasion de parler dans mes interventions hébergées sur Settimo Cielo.

On peut dire que la modernité tardive a suscité un intense processus de politisation des société contemporaines et, dans le même temps, leur « dé-spiritualisation ». Un grand – et très laïc – historien italien comme Rosario Romeo disait souvent qu’au cours des deux derniers siècles, on en était venu à affirmer une nouvelle éthique qui avait remplacé « l’ancienne morale catholique », celle basée sur le péché personnel, l’enfer, le paradis, etc. Ce grand remplacement était selon lui confirmé par « la place toujours plus grande qu’occupaient [dans la société contemporaine] les valeurs politiques ». C’est la raison pour laquelle les hommes et les femmes issus de cette modernité tardive se regardent perplexes quand ils entendent parler de l’Église comme « corps mystique du Christ » mais qu’ils la comprennent parfaitement quand elle agit comme une agence éthique ou éthico-politique.

Le « tournant anthropologique » d’une partie significative du catholicisme contemporain a pris acte de ce processus, avec la motivation que l’accepter était la seule façon pour la présence chrétienne de retrouver un nouvel espace. Voilà pourquoi François propose « une résurrection qui n’est que politique » pour reprendre les mots que vous employez pour commenter la lettre pascale du Pape aux « mouvements populaires » — et qu’il parle si souvent d’écologie ou du tiers-monde. Mais je crois qu’une tension politique opposée soit également présente chez de nombreux opposants de François dans l’Église et chez qui le rappel à un « primat du spirituel » correspond à une politique différente.

Il est un fait que la sécularisation – comme l’a fait remarquer Benoît XVI à Vérone le 19 octobre 2006 – ne s’est pas seulement déroulée dans le monde dans lequel l’Église est insérée et évolue mais qu’elle a infiltrée l’Église elle-même. « Apprenons – disait-il – à résister à cette ‘sécularisation interne’ qui menace l’Église de notre temps, à la suite des processus de sécularisation qui ont profondément marqué la civilisation européenne ».

Et le « primat de la politique », dans les formes diverses et variées de son discours public, est l’une des manifestations les plus éclatantes de cette « sécularisation interne » à l’Église.