Deux mois après l’information divulguée par Settimo Cielo le 11 janvier dernier, la Congrégation vaticane en question, celle du culte divin dont le cardinal Robert Sarah est le préfet, n’a pas encore confirmé ni publié de démenti:

Deux mois après l’information divulguée par Settimo Cielo le 11 janvier dernier, la Congrégation vaticane en question, celle du culte divin dont le cardinal Robert Sarah est le préfet, n’a pas encore confirmé ni publié de démenti:

> Vatican Tight-Lipped About Papal Review of New Liturgical Translations

Cette nouvelle concernait l’institution, avec l’aval du pape François, d’une commission chargée de moderniser les critères pour la traduction des textes liturgiques du latin vers les langues modernes, ces critères avaient été établis en 2001 par l’instruction “Liturgiam authenticam” promulguée par Jean-Paul II pour mettre un terme au désordre causé par un document d’une autorité moindre mais qui avait eu beaucoup d’influence, intitulé “Comme le prévoit” daté de janvier 1969.

La présidence de la nouvelle commission aurait été confiée à l’archevêque anglais Arthur Roche qui est actuellement Secrétaire de la Congrégation pour le culte divin mais qui était également à la tête de la commission internationale qui avait été à l’origine de la traduction anglaise du missel, introduite en 2010 et considérée par beaucoup comme le fruit le plus abouti des critères de “Liturgiam authenticam”.

A cette époque, Roche avait fait l’éloge de cette traduction tandis que d’autres liturgistes l’avaient critiquée comme étant trop littérale et “sacrale”. Mais aujourd’hui, il est le chef de file de ceux qui voudraient la changer au nom d’une correspondance plus “dynamique” entre le texte traduit et le texte original et d’une liberté “créative” qu’il conviendrait de laisser à chaque conférence épiscopale.

Parmi les membres de cette nouvelle commission, on retrouverait les liturgistes Corrado Maggioni, sous-secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et Piero Marini, l’ancien maître des cérémonies pontificales sous Jean-Paul II, tous deux critiques des critères de “Liturgiam authenticam” même s’ils n’ont pas la virulence de leur collègue Andrea Grillo, professeur à l’Athénée Pontifical Saint-Anselme:

> La traduzione/tradizione impossibile: i punti ciechi di “Liturgiam authenticam”

Face à tout cela, le Cardinal Sarah semble complètement marginalisé. Publiquement humilié à de nombreuses reprises, il se retrouve à devoir diriger des services et des hommes qui lui sont hostiles.

Ce qui est en train de se jouer est pourtant bien plus important qu’il n’y paraît. À une époque ou le magistère hiérarchique fait défaut ou est incertain, ce sont précisément les textes liturgiques qui garantissent l’intégrité de la grande tradition de l’Eglise. Et c’est donc sur la fidélité à ces textes que l’on peut attester d’une “résistance”.

C’est-ce qu’écrit le professeur Pietro De Marco en concluant sa note sur l’aventure de la liturgie post-conciliaire.

Cette note est le résumé d’une intervention plus complète qui s’est déroulée fin août 2016 à Assise lors de la semaine annuelle d’étude de l’Association des Professeurs de Liturgie et dont les actes sont en cours de publication.

*

LE MOUVEMENT LITURGIQUE COMME PROBLÈME ET COMME “CHANCE”

Par Pietro De Marco

1. ROME A TOUJOURS ÉTÉ SOUCIEUSE, et ce fut d’ailleurs sa grandeur dans des décennies difficiles, de conserver le Concile authentique et non le Concile-projet de l’intelligentsia des théologiens.

En septembre 1965 déjà, vers la fin de Vatican II, Paul VI sentit qu’il avait le devoir de manifester son “anxietas” concernant la doctrine et le culte de l’eucharistie. Dans l’encyclique “Mysterium fidei” il se plaignait que “parmi les personnes qui parlent ou écrivent sur ce mystère très saint, il en est qui répandent au sujet des messes privées, du dogme de la transsubstantiation et du culte eucharistique certaines opinions qui troublent les esprits des fidèles; elles causent une grande confusion d’idées touchant les vérités de la foi, comme s’il était loisible à qui que ce soit de laisser dans l’oubli la doctrine précédemment définie par l’Eglise.”

Moins de trois ans plus tard, en mai 1968, à l’occasion de la publication des nouvelles prières eucharistiques, ce même “Consilium” préposé à la réforme liturgique cédait aux sirènes du révisionnisme théologique dans une circulaire signée par son président, le cardinal Benno Gut et par le secrétaire Annibale Bugnini qui expliquait ainsi la théologie de l’anaphore eucharistique:

“L’anaphore est la narration des gestes et des paroles prononcées au cours de l’institution de l’eucharistie. Mais [étant donné que] le récit réactualise de ce que Jésus a fait […] la prière de supplication s’adresse au Père pour qu’il rende efficace cette narration en sanctifiant le pain et le vin, c’est-à-dire, pratiquement, en en faisant le corps et le sang du Christ”.

Il est difficile d’atteindre un niveau aussi bas de théologie eucharistique dans un document officiel et de tomber dans le tels lieux communs sur le mémorial, en cédant à la mode de l’exégèse narrative et en niant de la sorte la valeur consécratoire de la formule de l’Institution au profit de l’épiclèse qui la précède.

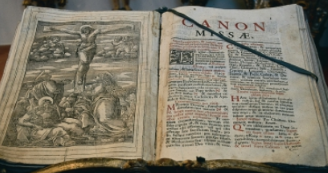

Mais le sommet anti-liturgique sera atteint avec l’instruction “Comme le prévoit” de janvier 1969 sur les critères de traduction du missel qui en vient même à affirmer (n. 5) que le texte liturgique est “un moyen de communication oral. C’est avant tout un signe sensible avec lequel les hommes qui prient communiquent entre eux”.

Nonobstant les expression correctives (“Mais pour les croyants…”), la formule équivoque sur ce qu’est un rite et les “principes généraux” de l’instruction ont pour conséquence d’inféoder la théologie de la liturgie aux règles d’une philosophie du langage (qui parle, comment parle-ton, à qui parle-t-on).

On élève donc en système, en la dénaturant, la pratique pastorale de la “messe dialoguée” qui est déjà en elle-même une expression trompeuse parce qu’il ne s’agit pas à proprement parler de “dialogue” entre le prêtre et le peuple mais d’une “actio liturgica” essentiellement adressée à Dieu.

La célébration “versus populum” elle-même, qui n’a aucun fondement historique ni théologique, appartient à ce climat avec les effets “désorientants” qui en découlent. En fait, l’axe actuel cultuo-mystérique selon lequel c’est le Christ, et le prêtre et le peuple avec lui, qui adresse sa prière au Père, s’en trouve annulé.

2. CELA VAUT LA PEINE de se pencher davantage sur la situation de la pensée théologique à la fin des années soixante et son influence sur la réforme liturgique.

Il y avait à la base un déséquilibre manifeste, promu par les têtes pensantes du mouvement liturgique, entre l’ “en soi” rituo-mystérique et sacramentel d’un côté et l’exigence de la participation des fidèles de l’autre, déséquilibre qui marquait déjà la constitution “Sacrosantum Concilium”.

Mais à l’époque l’intelligentsia catholique ne faisant qu’émettre des sous-entendus, sans jamais les expliciter, rien de plus.

Elle sous-entendait que la théologie devait être vérifiée par l’action, par analogie avec la philosophie dite de la pratique, de Marx à Dewey. La liturgie était, pour la plupart des partisans du mouvement liturgique, cette action. Le rite était pensé comme quelque chose qui générait sa propre vérité et était efficace par lui-même en tant que rite “humain”.

Ce qui a contribué à aggraver et à désorienter encore davantage le cadre postconciliaire fut également le fait que la “participatio actuosa” des fidèles au rite portait en elle le poids de l’idéologie des années 60–70. Une dynamique anthropocentrique et séculariste (promue par le prestige de Karl Rahner mais cultivée de façon autonome en milieu francophone) prévalait sur la conception rituo-mystérique qui sanctifie et transcende l’homme et qui seule peut faire de la liturgie “la source et le sommet” de la vie chrétienne.

C’était l’effondrement de la grande théologie liturgique des années Trente, d’Odo Casel, de Dietrich von Hildebrand et de Romano Guardini.

Une fois retombé le climat idéologique des années soixante-dix, la sensibilité ecclésiale et la théologie dans son ensemble, de la théologie fondamentale à la théologie pastorale, ont effectué une rotation de la pratique vers l’herméneutique, du réalisme des conceptions matérielles de l’Evangile à la théologie négative, de la militance politique à “l’authenticité relationnelle”.

La pastorale liturgique s’est facilement adaptée. La liturgie a travaillé aussi bien de façon autonome que de concert avec la théologie mais la recherche, aussi bien philosophico-linguistique qu’anthropologique ou — quoique beaucoup moins — néo-personnaliste, n’a pas pu éviter l’écueil: la perte de la réalité du moment sacramentel et du donné surnaturel en tant que tels.

Aujourd’hui l’ “engagement” pédagogico-pastoral, l’affaiblissement de la christologie, de l’ecclésiologie et du droit canon ont fait en sorte que partout, on a recours à la “spontanéité” formative et dans une certaine mesure à l’auto-fondation du chrétien et de la communauté. C’est ainsi que le vécu de la messe est devenu “participation” socialisante à une rencontre “festive” plutôt que la célébration d’une fête. La liturgie est assimilée aux jeux communautaires.

La misère de ces “nouvelles églises” pensées non plus comme “maison de Dieu” mais comme des espaces polyvalents et donc préviées de sens propre, s’inscrit dans ce cadre; un grand vide dans lequel l’ “actio liturgica” est littéralement déracinée et désorientée.

3. COMMENT ALORS RETROUVER, à contre-courant, l’intelligence de la liturgie, humano-divine, royale et cosmique à une époque où la christologie et la mariologie sont “humanisées” sur des paradigmes émotionnels, relationnels, compassionnels, imperméables à la gloire et à la victoire de la Croix? Dans une époque de nihilisme bienveillant et de “falsification du bien”.

C’est possible.

La liturgie et la pédagogie liturgique peuvent toujours transmettre, si elles le souhaitent, le patrimoine intact de révélation divine contenu dans la “lex orandi” bien comprise, et donc rigoureusement traduite non pas en suivant “Comme le prévoit” mais bien “Liturgiam authenticam” (2001) qui avait, de façon réaliste, tenu compte de plus de trente ans de faits et d’erreurs.

La “lex orandi” n’est pas qu’une simple formule. C’est un corpus entier de doctrine, c’est la Traduction qui demeure intacte précisément dans les textes liturgiques bien plus que dans la théologie et le magistère hiérarchiques récents. Il ne s’agira pas d’animer des assemblées superficielles ou extatiques ni de construire une nouvelle théâtralité mais de s’axer sur la résistance de la vérité de la Révélation déposée dans les missels, les bréviaires; une résistance proclamée et mise en œuvre dans la célébration responsable.

La tension entre l’ “en soi” du rite et son expression “participée” exige des solutions théologiques rigoureuses qui seules sont susceptibles de générer en toute sécurité des solutions pratico-pastorales. Et non l’inverse. J’en tire donc deux conclusions:

- Sans une foi sûre dans le “mysterion” comme “substantia” et dans le symbole en tant qu’épiphanie qui ouvre l’intellect et la sensibilité – avec les sens spirituels –à l’Autre comme transcendance, tout défithéologique tel que “de l’éthique au symbolique” est perdu d’avance.

- Il ne faut fonder aucun espoir qu’un rite compris comme immanence créatrice sans “logos” puisse générer une quelconque nouvelle vérité chrétienne. Le “logos” divin subsiste par lui-même, avant et après l’ “actio”. La liturgie serait ainsi, après la catéchèse, une autre victime de la dérive “activiste” de la théologie pratique.

La mouvement liturgique, donc, comme problème et comme “chance”.

Un article de Sandro Magister, journaliste et vaticaniste à L’Espresso.