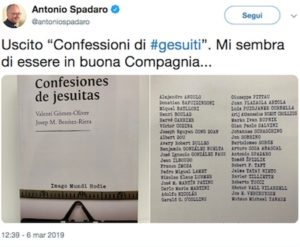

« Il me semble être en bonne Compagnie… ». C’est ainsi que le Père Antonio Spadaro a salué avec enthousiasme sur Twitter la sortie de « Confesiones de jesuitas », la réédition complétée d’un livre déjà publié en 2003 sous le titre « 31 jesuitas se confiesan » dans lequel il apparaît en personne, ainsi que 37 de ses confrères dont certains sont célèbres, vivants et morts, d’Avery Dulles à Carlo Mario Martini en passant par Roberto Tucci, Tomás Spidlik, Jon Sobrino, Robert F. Taft, Adolfo Nicolás et Artura Sosa Abascal, les deux dernier généraux de la Compagnie de Jésus.

« Il me semble être en bonne Compagnie… ». C’est ainsi que le Père Antonio Spadaro a salué avec enthousiasme sur Twitter la sortie de « Confesiones de jesuitas », la réédition complétée d’un livre déjà publié en 2003 sous le titre « 31 jesuitas se confiesan » dans lequel il apparaît en personne, ainsi que 37 de ses confrères dont certains sont célèbres, vivants et morts, d’Avery Dulles à Carlo Mario Martini en passant par Roberto Tucci, Tomás Spidlik, Jon Sobrino, Robert F. Taft, Adolfo Nicolás et Artura Sosa Abascal, les deux dernier généraux de la Compagnie de Jésus.

Ce livre est paru sous la direction des catalans Valentí Gómez-Oliver et Josep M. Benítez-Riera qui écrivent dans la préface que ce qui a motivé la mise à jour de ce recueil de témoignages, c’est l’élection du premier pape jésuite de l’histoire. Ils ont demandé à chaque intervenant de « confesser » sa propre expérience de vie dans le but de réaliser une sorte d’autoportrait collectif de la Compagnie de Jésus qui est arrivée aujourd’hui, grâce à Jorge Mario Bergoglio, au sommet de l’Église.

Mais attention, « Confesiones de jesuitas » est loin d’être un livre flatteur. Le P. Spadaro ne semble pas s’en être rendu compte, étant donné la façon dont il se réjouit de se trouver au milieu d’une Compagnie qui ne semble pas si « bonne » que cela, si l’on se fie au jugement de certains de ses propres confrères.

Il suffit pour le comprendre le lire la « confession » de Xavier Tilliette, un français décédé à presque cent ans le 10 décembre 2018 et que « L’Osservatore Romano » a salué le lendemain comme étant « non seulement un grand philosophe et théologien mais aussi un véritable jésuite ».

Le P. Tilliette était le spécialiste incontesté du philosophe allemand Schelling auquel il a consacré une œuvre monumentale et aujourd’hui encore inégalée. Mais son domaine de recherche s’étendait bien au-delà, à la frontière entre foi et raison, ce qui lui valut l’admiration et l’amitié de certains géants de la pensée catholique du XXe siècle comme Gaston Fessard, Henri de Lubac, Jean Daniélou, Hans Urs von Balthasar, les trois premiers étant eux aussi jésuites. Nous vous recommandons la lecture de l’hommage vibrant que lui a rendu dans « L’Osservatore Romano » notre confrère Jacques Servais, disciple de von Balthasar et auteur du plus important entretien théologique de Joseph Ratzinger depuis sa renonciation au pontificat.

Voici donc ce qu’écrit – entre autre – le P. Tilliette dans sa « confession » :

« Ma vocation religieuse dans la Compagnie de Jésus fut précoce et elle n’a pratiquement jamais chancelé. Sauf que ces dernières décennies, face aux changements qui ont rendu méconnaissable ses caractéristiques d’origine, elle a été mise à dure épreuve et des interrogations ont surgi : à propos de l’exercice des vœux, de la pauvreté et l’obéissance, de la fonction des supérieurs, de l’avenir de la Compagnie. »

L’année 1968 est un moment-charnière que le P. Tilliette a vécu à Paris, juste au moment où il se lançait corps et âme dans son œuvre monumentale sur Schelling et alors qu’un de ses plus célèbres confrères jésuite, Michel de Certeau – que le pape François définira ensuite des années plus tard comme étant « le plus grand théologien pour aujourd’hui mais que de Lubac considérait comme un « joachimite » obsédé par un soi-disant âge d’or débarrassé de l’institution Église – faisait l’apologie de la révolte comme moment de libération totale :

« J’ai très mal vécu la crise de mai 1968 avec laquelle j’ai tout de suite pris mes distances. L’enthousiasme d’un Michel de Certeau me semblait tout à fait hors de propos. On était en train d’assister au saccage de cette institution vénérable, l’université, et par ricochet, d’un effritement de la Compagnie dont elle ne s’est jamais remise. »

Voici comment le P. Tilliette décrit cet effritement dans une Compagnie de Jésus devenue méconnaissable pour lui et pour tant d’autres de ses confrères :

« Parallèlement au soulèvement soudain de 1968 et sans aucun lien avec ce dernier, a eu lieu la transformation de l’Église imaginée à la suite du Concile. Mais l’augmentation de liberté qui en a découlé a eu des conséquences désastreuses pour les étudiants jésuites de la Compagnie. J’ai très mal vécu à cette occasion l’évolution ou la transformation de notre mode de vie. La rébellion des scolastiques me semblait absurde. Je restai convaincu que la Compagnie avait les nerfs plus solides et une force intérieure en mesure de surmonter la crise sans rien céder sur l’essentiel. Mais le résultat n’a pas été celui que j’espérais. Grâce à Dieu, l’esprit s’en est sorti mais le corps de l’esprit, la lettre, a souffert durablement. C’est une dure épreuve qui a été infligée aux jésuites de ma génération, à la génération précédente et à celle qui a suivi. Peut-être s’agit-il d’un manque de flexibilité, d’une manque de capacité d’adaptation mais ceux-ci ne reconnaissent plus dans le style de vie décontracté qui s’est instauré, ils ne se reconnaissent plus dans l’ordre qui les avait accueilli autrefois. Les congrégations générales ont pris acte des changements qui se sont produits dans les comportements, de la volonté d’indépendance de leurs membres de la permissivité issue de la société civile qui s’est répandue chez nous. Ils ont mis de côté le trésor des règles, la priorité des priorités n’est plus la vie religieuse communautaire qui a volé en éclats mais la préoccupation pour la justice et l’option préférentielle pour les pauvres. De beaux idéaux qui risquent cependant fort de se réduire à de simples mots et d’être en grande partie irréalisables. »

Le P. Tilliette pointe comme moment révélateur de la crise de la Compagnie les événements qui suivirent la mort du cardinal Jean Daniélou dans la maison parisienne d’une prostituée qu’il avait menée au bord de la conversion.

« Quelque chose s’est brisé en moi après la mort du cardinal Daniélou, quand la calomnie a commencé à circuler dans les rangs de la Compagnie, l’attitude des supérieurs a été gauche et médiocre. Au lieu de voler au secours d’un confrère assassiné, on s’est livré à de basses vengeances. C’est à ce moment que j’ai douté de mon ordre, de son discernement, de sa capacité à être solidaire. Je suis tombé du haut de mon idéal, comme Mallarmé. Avant mon entrée et à l’époque de ma formation, j’avais un idéal très élevé de la Compagnie, de son esprit de corps, de sa solidarité ».

Comme professeur de philosophie, d’abord dans les instituts de formation des jésuites, ensuite à l’Institut catholique de Paris et enfin à l’Université pontificale grégorienne, le P. Tilliette dit avoir vu s’évaporer au sein de la Compagnie jusqu’au primat des « intellectuels » :

« J’ai passé mon existence de jésuite dans des charges traditionnelles de directeur et de professeur de collège, de rédacteur de revues, d’écrivain et de professeur d’université. J’ai rempli ces charges austères convaincu que l’humanisme jésuite était primordial et que les intellectuels étaient la prunelle des yeux de la Compagnie. Mais il semble qu’à présent ce ne soit plus le cas et que l’on donne la préférence aux ministères directement apostoliques. Je crois qu’on fait de la nécessité une vertu : la pénurie de recrutement ne permet plus de maintenir un haut niveau d’études et les supérieurs ne disposent plus de membres en mesure de combler les trous au fur et à mesure qu’ils se creusent. De ce point de vue, l’avenir de la Compagnie est plutôt obscur. On ferme les maisons et on regroupe les vieux dans des résidences dotées de personnel médical. C’est sans doute la seule solution. Mais il serait préférable que ce repli inévitable ne soit pas accompagné des sempiternels discours de circonstance qui évoquent l’annonce d’une défaite en temps de guerre ».

En faisant ce bilan, le P. Tillette dresse un portrait bien sombre de la société actuelle, notamment à cause du silence des « supérieurs » :

« Parvenu à l’âge où les ombres s’élèvent sur le chemin, je me sens le devoir de confesser une désillusion que je partage avec beaucoup. J’ai infiniment moins changé que le contexte de vie qui m’entoure et c’est une souffrance que de se sentir déphasé, antimoderne et, pire, complice, puisque l’influence du milieu autour de nous est trop forte. Je ne veux jeter la pierre à personne mais à certains moments, il a manqué une parole ferme de la part des supérieurs. La mentalité matérialiste règne et s’étend sans être combattue par la conscience collective. Dieu est absent des cœurs. L’innocent et la victime valent moins que le coupable. Une société qui remue ciel et terre contre la peine de mort et qui, dans le même temps, justifie et encourage la libéralisation de l’avortement se trouve au point le plus bas sur l’échelle de la perversion ».

Mais la conclusion reste malgré tout confiance parce que, bien plus que l’appartenance à la Compagnie, c’est le service de l’Église qui compte :

« Notre époque, l’une des plus obscures de toute l’histoire, voit toutefois fleurir des sacrifices sublimes, des héroïsmes, des exemples de sainteté. Il me vient l’envie de répéter avec Gertrud von le Fort après la première guerre mondiale : telle un phare sur la colline, l’Eglise seule résiste au milieu du désastre et de ma ruine universelle. Elle reste intacte dans son essence divine même quand notre péché a entaché son noble visage. Mon éducation m’a inculqué depuis le plus jeune âge l’amour et le respect pour l’Église, ses sacrements, sa liturgie, le refuge de miséricorde, d’oraison et de science qu’elle offre aux peuples du monde. La vie des saints, l’exemple du père de Lubac, la lecture assidue de Claudel m’ont enseignés à vénérer l’Église, à subordonner l’appartenance à la Compagnie au service de l’Église et du pape, pour lequel elle a été créée et qui continue à rester sa raison d’être. Ce n’est pas la Compagnie en tant que telle mais bien certains jésuites de tous âges qui doivent faire un sérieux examen de conscience. Le mien n’est certes pas tranquillisant et je fais mon propre procès chaque jour. Mais je ne crois pas avoir péché intentionnellement contre la lumière ».

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.