Que l’Église catholique subisse, voire soutienne l’avènement d’une nouvelle religion de la nature, avec comme symbole le dieu Pan, n’a rien d’une théorie bizarre. C’est au contraire la thèse, soutenue par des arguments convaincants, de la philosophe française Chantal Delsol dans son dernier essai : « La fin de la Chrétienté », disponible depuis quelques jours en librairie y compris en Italie, aux éditions Cantagalli.

Que l’Église catholique subisse, voire soutienne l’avènement d’une nouvelle religion de la nature, avec comme symbole le dieu Pan, n’a rien d’une théorie bizarre. C’est au contraire la thèse, soutenue par des arguments convaincants, de la philosophe française Chantal Delsol dans son dernier essai : « La fin de la Chrétienté », disponible depuis quelques jours en librairie y compris en Italie, aux éditions Cantagalli.

Delsol ne craint pas une islamisation de l’Europe. Les musulmans européens eux-mêmes sont chamboulés par le changement culturel en cours. « Certainement – écrit-elle dans ‘Le Figaro’ où elle est éditorialiste – les fondements du judéo-christianisme se sont effondrés. Le premier étant la foi en l’existence de la vérité, qui nous vient des Grecs. Puis l’idée du temps linéaire, qui historiquement nous a donné l’idée du progrès, c’est pourquoi on revient au temps cyclique avec l’annonce de catastrophes apocalyptiques. Enfin, c’est la foi dans la dignité substantielle de l’être humain qui est effacée pour faire place à une dignité conférée depuis l’extérieur, sociale et non plus substantielle, comme c’était le cas avant le christianisme. »

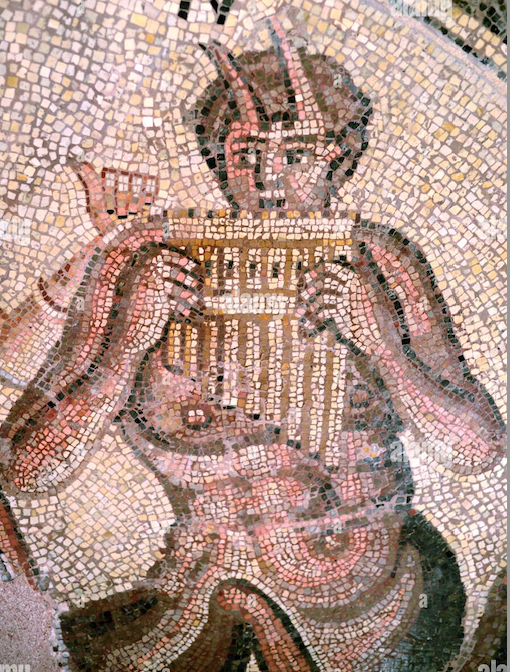

La religion qui émerge est une nouvelle forme de paganisme, avec la nature au centre, sacralisée. Dans le bref extrait de son livre que nous reproduisons ci-dessous, Delsol explique cette mutation, qui n’a plus l’Église mais l’État comme officiant. Les seuls qui pourront encore conserver ce qui reste de la véritable foi chrétienne ne pourront être que des minorités, espérons-le créatives, faites de témoins, d’« agents secrets » de Dieu.

Delsol n’est pas la seule voix qui s’élève en France pour analyser la mutation culturelle qui traverse et bouleverse le christianisme aujourd’hui. Il est surprenant que dans un pays dans lequel les baptisés ne représentent déjà plus que moins de la moitié de la population et où la pratique catholique s’est effondrée, il y ait un intérêt à ce point extraordinaire pour de telles questions chez des intellectuels et des écrivains, y compris non-croyants.

Fin octobre dernier, « Le Figaro » organisait à Paris un dialogue de haut vol entre le philosophe catholique Pierre Manent et l’écrivain Alain Finkielkraut, membre de l’Académie française, republié dans son intégralité en Italie par le journal « Il Foglio » du 2 novembre sous le titre : « È morto il tuo Dio, Europa ? Una religione civile ha soppiantato di Dio di Pascal ». Dans ce dialogue, les deux érudits s’accordent avec Delsol pour situer la mutation actuelle du christianisme dans une religion simplement naturelle, humanitaire, dont l’Église s’est rendue complice par sa reddition.

Et il ne s’agit pas uniquement de la philosophie, la littérature est, en France, fortement marquée par ces mêmes questions capitales. Voici deux noms parmi tant d’autres. Le premier est Emmanuel Carrère, dont la traduction italienne du roman « Le Royaume » a été présentée comme suit par Roberto Righetto, dans le quotidien de la Conférence épiscopale italienne « Avvenire » : « Un des livres ‘chrétiens’ les plus importants de ces derniers temps, même s’il est écrit par un non-croyant : une enquête sur l’Évangile de Luc menée en mêlant enquête historique et récit autobiographique, qui se mue en une enquête sévère sur la substance de l’annonce chrétienne, un véritable corps-à-corps dont la lecture pousse les croyants eux-mêmes à s’interroger tout aussi sérieusement. »

En puis il y a Michel Houellebecq, un autre écrivain autant apprécié que controversé, pour qui il n’est pas dit du tout que la déchristianisation actuelle soit définitive et pour toujours, parce qu’elle pourrait au contraire se confronter elle aussi à une rupture, à une « mutation métaphysique » comme celle qui a marqué la fin inattendue des précédents stades de civilisation. Et c’est à cela qu’il faut se préparer, « en conservant intacte l’héritage chrétien pour pouvoir le reproposer ensuite dans un monde transformé ».

Ce qui frappe le plus, dans un intérêt aussi vif pour ces questions, en France, c’est qu’il ne soit ni soutenu ni guidé par la hiérarchie de l’Église mais qu’il est animé en autonomie totale par des hommes de culture qui ne sont pas forcément chrétiens.

Exactement comme cela s’est produit dans des époques précédentes de l’histoire de l’Église, en particulier dans les trois renaissances religieuses de la dernière moitié du millénaire comme cela a été mis en lumière par l’historien Roberto Pertici, avec toutes trois comme épicentre la France : celle du dix-septième siècle avec Pascal et Port Royal, la renaissance romantique du début du dix-neuvième siècle avec Chateaubriand et « Le génie du Christianisme », et celle du début du vingtième siècle du « Renouveau catholique » et les grands convertis, de Péguy à Maritain, en passant par Claudel et Bernanos.

Mais laissons la parole à Delsol.

*

L’Écologie comme religion commune

de Chantal Delsol

En ce début du XXIe siècle, le courant philosophique le plus établi, le plus prometteur, est une forme de cosmothéisme lié à la défense de la nature. Nos contemporains occidentaux ne croient plus à un au-delà ni à une transcendance. La signification de la vie doit donc se trouver dans cette vie elle-même, et non au-dessus d’elle, où il n’y a rien. Le sacré se trouve ici : dans les paysages, dans la vie de la terre et chez les humains eux-mêmes. Il s’est produit une « anthropologie moniste », qui se rapproche de l’animisme ancien.

Pour l’écologisme d’aujourd’hui, il n’y a plus de séparation essentielle entre l’homme et les autres vivants, ni entre l’homme et la nature entière, qu’il habite simplement, sans la dominer d’une quelconque supériorité.

Sous le monothéisme, l’homme se sent étranger dans ce monde immanent et aspire à l’autre monde – c’est bien par exemple ce que Nietzsche reprochait aux chrétiens. Pour le cosmothéiste, il est une demeure, une demeure bien à lui, entière dans ses significations. Il veut réintégrer ce monde comme citoyen à part entière, et non plus comme cet « étranger domicilié », ce chrétien décrit par l’anonyme de la Lettre à Diognète. Il veut vivre dans un monde autosuffisant qui contienne son sens en lui-même – autrement dit : un monde enchanté, dont l’enchantement se trouve à l’intérieur et non dans un au-delà angoissant et hypothétique.

L’homme postmoderne veut abolir les distinctions – son adjectif favori est « inclusif ». Et le cosmothéisme lui convient parce qu’il efface l’ancien dualisme caractéristique du judéo-christianisme.

Il exige d’échapper aux contradictions entre le faux et le vrai, entre Dieu et le monde, entre la foi et la raison… Au lieu d’exiler Dieu hors du monde, il le rappelle ici et se réapproprie le sacré. Pour Odo Marquard, philosophe allemand contemporain marqué par le sinistre XXe siècle, l’essoufflement du monothéisme ouvre une chance au polythéisme de revenir au-devant de la scène, à travers le retour des mythes pluriels.

Ici le retour au polythéisme est décrit comme un affranchissement de la vérité exclusive, une liberté entière donnée au règne des récits, et la fin de l’eschatologie du salut.

L’écologie aujourd’hui est une religion, une croyance. « Croyance » : non que le problème écologique actuel ne doive pas être considéré comme scientifiquement démontré ; mais parce que ces certitudes scientifiques concernant le climat et l’écologie produisent des convictions et des certitudes irrationnelles, en réalité des croyances religieuses, nanties de toutes les manifestations de la religion.

Aujourd’hui, l’écologie est devenue une liturgie : il est impossible d’omettre la question, d’une manière ou d’une autre, dans n’importe quel discours ou fragment de discours.

C’est un catéchisme : on l’apprend aux enfants dès la Maternelle et de façon répétitive, pour leur faire acquérir les bonnes habitudes de penser et d’agir.

C’est un dogme consensuel – celui qui pose des questions à son sujet, qui lève le moindre doute, est considéré comme un fou ou un malfaisant. Mais surtout, et c’est là le signe patent d’une croyance vigoureuse et certainement pas d’une science rationnelle : la passion pour la nature fait accepter tout ce qui était récusé par l’individualisme tout- puissant – la responsabilité personnelle, la dette imposée envers les descendants, les devoirs envers la communauté. C’est donc au nom de cette religion immanente et païenne, que nous réintégrons toutes les dimensions indispensables de l’existence, qui auparavant étaient prises en compte et cultivées par le christianisme.

Au-delà de la nécessaire protection de l’environnement trop longtemps négligé par l’âge industriel, la pensée écologique développe une véritable philosophie de la vie. Elle ne demeure pas au niveau de la défense de l’environnement.

Il y a une raison bien précise à cela. Nous avons toute une tradition chrétienne de défense de la nature, depuis saint François ou sainte Hildegarde de Bingen jusqu’à, de nos jours,

Gustave Thibon. Dans ce cas, la nature est considérée comme une création divine et protégée à ce titre – la défense de la nature s’inscrit dans la foi en la transcendance et dans un humanisme qui place l’homme au centre. Alors que la Chrétienté s’est effacée, et la transcendance avec elle, il est inévitable que du sacré resurgisse sous une forme ou sous une autre. Alors même que la défense de l’environnement s’établit comme un pressant et évident devoir, la nature se voit alors sacralisée – c’est-à-dire mise de côté, établie au-dessus, rendue inviolable.

La nouvelle religion écologique est une forme de panthéisme postmoderne. La nature devient l’objet d’un culte, plus ou moins avéré. La terre-mère devient une sorte de déesse païenne, et pas seulement chez les indigénistes boliviens, chez les Européens aussi. À ce point que le pape François parle aujourd’hui de « notre mère la terre », dans un sens chrétien bien entendu, mais en laissant ouverte l’équivoque qui permet le lien avec les croyances contemporaines. Nos contemporains

défendent sous toutes ses formes la nature dénaturée par l’homme, mais aussi ils embrassent les arbres. Nous sommes à un stade où, dans le vaste champ ouvert par l’effacement du christianisme, de nouvelles croyances hésitent et tremblent : et surtout, le panthéisme qui traduit la défense de l’environnement en religion.

Les chrétiens d’aujourd’hui, affolés devant la chute de leur influence, ont tendance à prétendre que toute morale va disparaître avec l’effacement du monothéisme. C’est méconnaître l’histoire. Les morales et les religions ne naissent pas de pair, et ce ne sont pas les religions qui engendrent les morales, jusqu’au judéo-christianisme. Dans les mondes anciens, polythéistes, la morale vient de la société et elle a une origine tout humaine : issue des coutumes, des traditions. La religion est d’un autre ordre. Les dieux réclament des sacrifices et suscitent des rites. Les normes morales réclament obéissance. Chez les peuples polythéistes, c’est l’État qui est gardien de la morale. Incroyable, et nouveau, le spectacle de Moïse descendant de la montagne avec les tables de la Loi : ici pour la première fois, la morale vient de Dieu.

Au tournant du XXIe siècle, l’Église abandonne son rôle de gardien des normes morales et ce dernier revient désormais à l’État. La multiplicité des croyances morales et religieuses qui habitent nos pays – bien visibles à travers la diversité représentée dans les Comités d’éthique – conduit nécessairement à amplifier le rôle du pouvoir politique.

Celui-ci, représenté par ses élites aussi bien sachantes qu’agissantes, redevient le gardien de la morale qu’il était avant la longue période de Chrétienté.

Les Occidentaux ne veulent plus que cette tutelle soit assurée par les religions, par les clercs. Ils préfèrent cette instance neutre qu’est l’État, les élites institutionnelles ou d’influence.

C’est pourquoi aujourd’hui, le courant dominant officiel s’adjuge le droit de protéger la morale et d’en empêcher les écarts, d’ostraciser les déviants. Les animateurs de plateaux de télévision sont les sentinelles et parfois les cerbères de la morale commune. Pas forcément les producteurs, car la morale vient de nombre de sources, mais les sentinelles, ceux qui en surveillent l’exécution. Ils ont revêtu le rôle que jouaient les évêques il y a encore un demi-siècle.

———

Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.

Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.

Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.