Le livre sera en vente à partir de ce 10 mai mais Settimo Cielo vous propose d’en découvrir les nouveautés les plus attendues : un texte de Joseph Ratzinger daté du 29 septembre 2014 et qui n’a encore jamais été publié avant aujourd’hui sur la question du fondement des droits humains, qui – écrit-il – sont ancrés dans la en un Dieu créateur ou ne sont pas.

Le livre sera en vente à partir de ce 10 mai mais Settimo Cielo vous propose d’en découvrir les nouveautés les plus attendues : un texte de Joseph Ratzinger daté du 29 septembre 2014 et qui n’a encore jamais été publié avant aujourd’hui sur la question du fondement des droits humains, qui – écrit-il – sont ancrés dans la en un Dieu créateur ou ne sont pas.

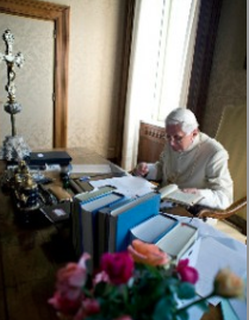

Il s’agit d’un texte d’une limpidité cristalline que Ratzinger a rédigé dans sa retraite vaticane, un an et demi après sa démission comme pape, pour commenter un livre – par la suite publié en 2015 sous le titre définitif « Diritti umani e cristianesimo. La Chiesa alla prova delle modernità » — de son ami Marcello Pera, philosophe de l’école libérale et ancien président du sénat italien.

Dans son commentaire, le « pape émérite » analyse l’immixtion des droits de l’homme dans la pensée laïque et chrétienne de la deuxième moitié du vingtième siècle en tant qu’alternative aux dictatures totalitaires en tout genre, athées au islamiques. Et il explique pourquoi « dans ma prédication et dans mes écrits, j’ai toujours affirmé la centralité de la question de Dieu ».

La raison est justement d’assurer aux droits de l’homme leur fondement de vérité, sans lequel les droits se multiplient jusqu’à s’autodétruire et l’homme finit par se nier lui-même.

Le volume dans lequel va paraître ce texte, ainsi que d’autres textes de Ratzinger sur le lien entre foi et politique, est édité en Italie par Cantagalli :

C’est le second d’une collection de sept volumes intitulés “Joseph Ratzinger – Textes choisis” sur les thèmes fondamentaux de la pensée de Ratzinger théologien évêque et pape, publiés en même temps en plusieurs langues et dans plusieurs pays : en Allemagne par Herder, en Espagne par BAC, en France par Parole et Silence, en Pologne par KUL et aux Etats-Unis par Ignatius Press.

Les deux volumes parus à ce jour sont préfacé par le Pape François.

Voici ci-dessous le texte inédit qui ouvre le second volume de la collection. Le sous-titre est l’original de Ratzinger en personne.

*

Sans Dieu, les droits de l’homme s’effondrent

Éléments pour une discussion sur le livre de Marcello Pera « La Chiesa, i diritti umani e il distacco da Dio ».

de Joseph Ratzinger

Ce livre représente sans aucune doute un défi majeur pour la pensée contemporaine et aussi, particulièrement, pour l’Eglise et la théologie. Le hiatus entre les affirmations des papes du XIXè siècle et la nouvelle vision qui commence avec « Pacem in terris » est évidente et l’on a beaucoup débattu à ce sujet. Elle se trouve aussi au cœur de l’opposition de Lefèbvre et de ses partisans contre le Concile. Je ne me sens pas en mesure de fournir une réponse claire à la problématique soulevée par votre livre ; je me limiterai donc à faire quelques remarques qui, à mon sens, pourraient être importantes pour une discussion ultérieure.

1. Ce n’est que grâce à votre livre qu’il m’est apparu clairement dans quelle mesure « Pacem in terris » est à l’origine d’une nouvelle orientation. J’étais conscient de l’ampleur de l’impact de cette encyclique sur la politique italienne : c’est elle qui a donné l’impulsion décisive pour l’ouverture à gauche de la Démocratie Chrétienne. Je n’étais en revanche pas conscient du nouveau départ qu’elle a constitué, notamment par rapport aux idéaux fondamentaux de ce parti. Et néanmoins, pour autant que je m’en souvienne, ce n’est qu’avec Jean-Paul II que la question des droits de l’homme a acquis une importance de premier plan dans le Magistère et dans la théologie postconciliaire.A partir de là, cette affirmation ne concernait plus seulement les dictatures athées mais également les États fondés sur base d’une justification religieuse comme on en trouve surtout dans le monde musulman. À la fusion du politique et du religieux dans l’islam, qui limite nécessairement la liberté des autres religions et donc aussi celle des chrétiens, on oppose la liberté de conscience qui considère dans une certaine mesure l’État laïque lui-même comme étant la forme juste de l’État, une forme qui donne de l’espace à cette liberté de conscience réclamée par les chrétiens depuis le début. En cela, Jean-Paul II savait qu’il était en profonde continuité avec les origines de l’Église. Il se trouvait devant un État qui connaissait la tolérance religieuse, bien sûr, mais qui identifiait autorité publique et autorité divine, ce que les chrétiens ne pouvaient accepter. La foi chrétienne, qui annonçait une religion universelle pour tous les hommes, incluait nécessairement une limitation fondamentale de l’autorité de l’État en raison des droits et des devoirs de la conscience individuelle.

Ce n’est pas en ces termes que l’idée des droits de l’homme était formulée. Il s’agissait plutôt de fixer l’obéissance de l’homme à Dieu comme limite de l’obéissance à l’État. Cependant, il ne me semble pas justifié de définir le devoir d’obéissance de l’homme à Dieu comme un droit par rapport à l’État. Et à cet égard, il était parfaitement logique que Jean-Paul II, devant la relativisation chrétienne de l’État en faveur de la liberté de l’obéissance à Dieu, vit ainsi s’exprimer un droit humain qui précédait toute autorité de l’État. Je crois qu’en ce sens le Pape ait pu affirmer qu’il y avait certainement une profonde continuité entre l’idée de fond des droits de l’homme et la tradition chrétienne, même si bien sûr les instruments respectifs, les mots et la pensée étaient très éloignés l’un de l’autre.

J’ai l’impression qu’en ce qui concerne le Saint Pape, il ne s’agisse pas tant du résultat d’une réflexion (même si elles sont nombreuses chez lui) que de la conséquence d’une expérience pratique. Contre l’emprise totalitaire de l’Etat marxiste et de son idéologie sous-jacente, il a vu dans cette idée des droits de l’homme l’arme concrète en mesure de limiter le caractère totalitaire de l’État, offrant ainsi l’espace de liberté nécessaire non seulement pour la pensée de l’individu mais aussi et surtout pour la foi des chrétiens et pour les droits de l’Église. L’image séculaire des droits de l’homme, selon la formulation qu’on leur a donnée en 1948, lui est apparue de toute évidence comme la force rationnelle qui contrebalançait la prétention universelle, au niveau idéologique et pratique, de l’Etat fondé sur le marxisme. C’est ainsi qu’en tant que pape, il a affirmé que la reconnaissance des droits de l’homme était une force reconnue par la raison universelle dans le monde entier contre les dictatures de toute sorte.

2. A mon avis, dans la doctrine de l’homme fait à l’image de Dieu, on retrouve fondamentalement ce que Kant affirme quand il définit l’homme comme une fin et non comme un moyen. On pourrait également dire qu’elle contient l’idée que l’homme est sujet et non pas seulement objet de droit. Cet élément constitutif de l’idée des droits de l’homme est à mon sens exprimée clairement dans la Genèse : « Quant au sang, votre principe de vie, j’en demanderai compte à tout animal et j’en demanderai compte à tout homme ; à chacun, je demanderai compte de la vie de l’homme, son frère. Si quelqu’un verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l’homme à son image. » (Gn 9, 5–6). Le fait d’être créé à l’image de Dieu inclut le fait que la vie de l’homme soit placée sous la protection spéciale de Dieu et le fait que l’homme, par rapport aux lois humains, soit titulaire d’un droit instauré par Dieu lui-même.Sauf erreur de ma part, Jean-Paul II concevait son engagement en faveur des droits de l’homme dans une continuité avec l’attitude adoptée par l’Eglise primitive envers l’État romain. De fait, le mandat du Seigneur de faire de toute les nations des disciples avait créé une situation nouvelle dans le rapport entre la religion et État. Jusqu’à cette époque, aucune religion ne prétendait à l’universalité. La religion constituait une partie essentielle de l’identité de chaque société. Le mandat de Jésus ne signifie pas qu’il faille exiger une transformation de la structure des sociétés individuelles mais il exige toutefois que dans chaque société, on donne la possibilité d’accueillir son message et de vivre en conformité avec celui-ci.

Il en découle surtout en premier lieu une nouvelle définition de la nature même de la religion : celle-ci n’est plus un rite ou une observance qui garantit en définitive l’identité de l’État. Elle est en revanche reconnaissance (foi) et précisément reconnaissance de la vérité. Puisque l’esprit de l’homme a été créé pour la vérité, il est clair que la vérité oblige mais non pas dans le sens d’une éthique du devoir de type positiviste mais bien à partir de la nature de la vérité même qui, précisément de cette manière, rend l’homme libre. Ce lien entre religion et vérité comprend un droit à la liberté qu’il est légitime de considérer en profonde continuité avec le noyau authentique de la doctrine des droits de l’homme, comme l’a évidemment fait Jean-Paul II.

Une telle conception a acquis une importance fondamentale au début des temps modernes avec la découverte de l’Amérique. Tous les nouveaux peuples rencontrés n’étaient pas baptisés, c’est ainsi que s’est posée la question de savoir s’ils avaient des droits ou pas. Selon l’opinion dominante, ils ne devenaient des sujets de droits à proprement parler que par le baptême. La reconnaissance qu’ils étaient à l’image de Dieu en vertu de la création — et qu’ils demeuraient tels même après le péché originel – signifiait qu’ils étaient déjà des sujets de droit avant le baptême et que donc ils pouvaient prétendre au respect de leur humanité. À mon sens, il me semble qu’il s’agissait là d’une reconnaissance des « droits de l’homme » qui précèdent l’adhésion à la foi chrétienne et au pouvoir de l’état, quel que soit sa nature spécifique.

3. Vous avez à juste titre considéré comme fondamentale l’idée augustinienne de l’État et de l’histoire en la plaçant à la base de votre vision de la doctrine chrétienne et de l’État. Toutefois, le point de vue d’Aristote aurait mérité une attention plus grande encore. Pour autant que je puisse en juger, elle n’a eu que peu d’importance dans la tradition de l’Église médiévale, d’autant plus qu’elle fut adoptée par Marsile de Padoue pour s’opposer au magistère de l’Église. Elle a ensuite été reprise de plus en plus, à partir du XIXe siècle quand on a commencé à développer la doctrine sociale de l’Église. On partait alors d’un double ordre : l’ordo naturalis et l’ordo supernaturalis ; là où l’on considérait que l’ordo naturalis se suffisait à lui-même. On a expressément mis en évidence que l’ordo supernaturalis était un ajout libre de l’ordre de la grâce pure auquel on ne peut prétendre à partir de l’ordo naturalis.

En construisant un ordo naturalis qu’il est possible d’appréhender de façon purement rationnelle, on tentait de bâtir une base argumentative grâce à laquelle l’Eglise aurait pu faire valoir ses positions éthiques dans le débat politique sur la base de la pure rationalité. Et de fait, on retrouve dans cette vision le fait que même après le péché originel, l’ordre de la création, bien que blessé, n’a pas été complètement détruit. Faire valoir ce qui est authentiquement humain là où il n’est pas possible de se prévaloir de la foi est en soi une position juste. Elle correspond à l’autonomie dans le cadre de la création et à la liberté essentielle de la foi. En ce sens, une vision approfondie de l’ordo naturalis du point de vue de la théologie de la création est justifiée, voire nécessaire, en lien avec la doctrine aristotélicienne de l’État. Mais il y a également des dangers :

a) On peut très facilement oublier la réalité du péché originel et en arriver à des formes naïves d’optimisme qui ne rendent pas justice à la réalité.

b) Si l’on considère l’ordo naturalis comme une totalité se suffisant à elle –même et qui n’aurait pas besoin de l’Évangile, on court alors le risque que tout ce qui est spécifiquement chrétien ne finisse par apparaître comme une superstructure en fin de compte superflue que l’on aurait superposée à l’humain naturel. Je me souviens en effet qu’on m’a une fois présenté le brouillon d’un document qui se terminait par des formules très pieuses alors que dans toute l’argumentation non seulement Jésus Christ et son évangile n’apparaissaient nulle part mais Dieu non plus, ils semblaient être superflus. Naturellement, on croyait pouvoir construire un ordre de la nature purement rationnel, qui n’est pas à proprement parler véritablement rationnel et qui, d’un autre côté, menace de reléguer tout ce qui est spécifiquement chrétien dans le domaine du simple sentiment. C’est là qu’apparaît clairement la limite de la tentative de concevoir un ordo naturalis refermé sur lui-même et autosuffisant. Le Père de Lubac, dans son « Surnaturel », a cherché à démontrer que Saint Thomas d’Aquin lui-même – dont il se réclamait pour formuler cette tentative – n’avait en réalité pas entendu cela.

c) L’un des problèmes fondamentaux d’une telle tentative consiste dans le fait qu’avec l’oubli de la doctrine du péché original naît une confiance naïve en la raison qui ne perçoit pas la complexité effective de la connaissance rationnelle dans le domaine éthique. Le drame de la controverse sur le droit naturel montre clairement que la rationalité métaphysique, qui est présupposée dans ce contexte, n’est pas immédiatement évidente. Il me semble que Kelsen avait raison quand il disait que dériver un devoir de l’être n’est raisonnable que si Quelqu’un a déposé un devoir dans l’être. Cette thèse n’était pas digne de discussion pour lui. Il me semble donc qu’en définitive, tout repose sur le concept de Dieu. Si Dieu existe, s’il y a un créateur, alors même l’être peut parler de lui et indiquer à l’homme un devoir. Dans le cas contraire, l’éthos finit par se réduire au pragmatisme. C’est pourquoi dans ma prédication et dans mes écrits, j’ai toujours affirmé la centralité de la question de Dieu. Il me semble que cela soit le point vers lequel convergent fondamentalement la vision de votre livre et ma pensée. L’idée des droits de l’homme ne garde en dernière analyse sa solidité que si elle est ancrée dans la foi en Dieu créateur. C’est de là qu’elle reçoit à la fois la définition de ses limites et sa justification.

4. J’ai l’impression que dans votre livre précédent, « Perché dobbiamo dirci cristiani », vous considériez l’idée de Dieu des grands libéraux d’une manière différente à votre nouvel ouvrage. Dans ce dernier, elle apparaît comme une étape vers la perte de la foi en Dieu. Au contraire, dans votre premier livre, à mon avis, vous aviez montré de façon convaincante que, sans l’idée de Dieu, le libéralisme européen est incompréhensible et illogique. Pour les pères du libéralisme, Dieu était encore le fondement de leur vision du monde et de l’homme, de sorte que, dans ce livre, la logique du libéralisme rend justement nécessaire la confession du Dieu de la foi chrétienne. Je comprends que les deux analyses soient justifiées : d’un côté, dans le libéralisme, l’idée de Dieu se détache de ses fondements bibliques perdant ainsi lentement sa force concrète ; de l’autre, pour les grands libéraux, Dieu existe et est incontournable. Il est possible d’accentuer l’un ou l’autre aspect du processus. Je crois qu’il est nécessaire de les mentionner tous les deux. Mais la vision contenue dans votre premier livre reste pour moi incontournable : c’est-à-dire celle selon laquelle le libéralisme, s’il exclut Dieu, perd son fondement même.

5. L’idée de Dieu inclut le concept fondamental de l’homme en tant que sujet de droit, justifiant et établissant ainsi les limites de la conception des droits humains. Dans votre livre, vous avez montré de façon persuasive et rigoureuse ce qui se passe quand on détache me concept des droits humains de l’idée de Dieu. La multiplication des droits finit par entraîner la destruction de l’idée de droit et aboutit inévitablement au « droit » nihiliste de l’homme de se nier lui-même : l’avortement, le suicide, la production de l’homme comme un objet deviennent des droits de l’homme en même temps nient ce dernier. Ainsi, il ressort de façon convaincante de votre livre que l’idée des droits de l’homme séparée de l’idée de Dieu finit par mener non seulement à la marginalisation du christianisme mais en fin de compte à sa négation. Ce point, qui me semble être le véritable but de votre livre, est très pertinent face à l’actuel évolution spirituelle de l’Occident qui nie toujours davantage ses racines chrétiennes et se retourne contre elles.

© Edizioni Cantagalli / Libreria Editrice Vaticana

———

Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.

Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.

Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.