Ce n’est pas seulement Dieu qui disparait dans la société actuelle mais aussi l’idée d’un homme créé « à son image et à sa ressemblance ». Ces deux questions ne font qu’une, pour une Église appelée à rendre raison de l’espérance qui est en elle (1 P 3, 8–17). C’est bien sur cette question que l’Église tiendra ou chutera. Elles constituent sa priorité absolue, inévitable pour tout conclave qui voudra être à la hauteur de sa mission, dans le choix du futur successeur de Pierre.

Ce n’est pas seulement Dieu qui disparait dans la société actuelle mais aussi l’idée d’un homme créé « à son image et à sa ressemblance ». Ces deux questions ne font qu’une, pour une Église appelée à rendre raison de l’espérance qui est en elle (1 P 3, 8–17). C’est bien sur cette question que l’Église tiendra ou chutera. Elles constituent sa priorité absolue, inévitable pour tout conclave qui voudra être à la hauteur de sa mission, dans le choix du futur successeur de Pierre.

Le cardinal Ruini avait déjà répondu à la question de Dieu dans un précédent article de Settimo Cielo, dans son commentaire d’un récent essai d’un spécialiste en sciences statistiques, Roberto Volpi, intitulé « Dio nell’incerto ».

> Répétitions de conclave. Ces demandes trop oubliées sur Dieu et sur l’homme

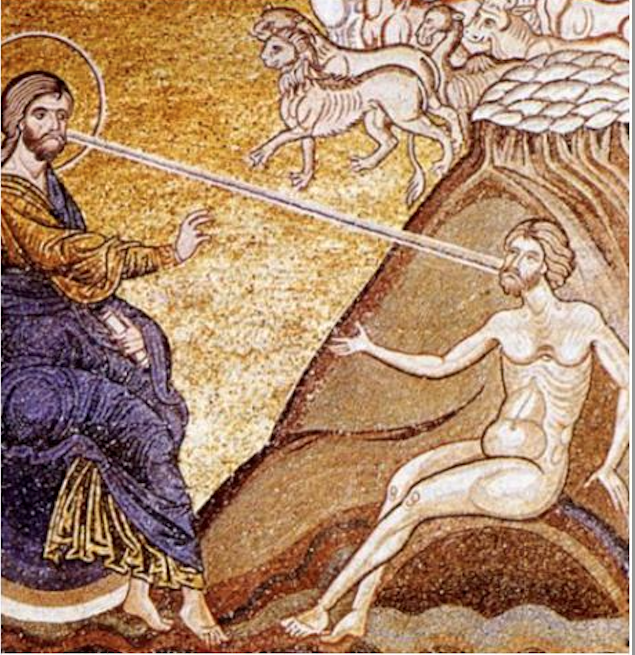

C’est donc à la question sur l’homme que le cardinal Ruini va répondre dans cette seconde partie de sa réflexion. À partir des découvertes de la science sur l’origine et l’évolution de l’espèce humaine. Mais surtout en identifiant ce moment décisif où l’homme, enfin arrivé à se tenir en position debout, a pu pour la première fois voir le ciel de manière naturelle et continue, et de là percevoir « l’au-delà », s’ouvrir en prière au mystère et se distinguer ainsi radicalement de toutes les autres espèces animales. Exactement comme le soutient Joseph Ratzinger, pour lequel « ce qui distingue l’homme de l’animal, c’est sa capacité à penser Dieu et à prier ».

Malgré cela, nous savons que la supériorité spirituelle transcendante de l’Homo sapiens est aujourd’hui largement niée. En renversant de la sorte l’idée de la naissance de la mort, de la génération et du libre arbitre. En anéantissant le mystère de Dieu qui se fait homme.

La réflexion du cardinal Ruini se concentre justement sur la revendication de cette différence essentielle entre l’homme et toutes les autres créatures, une différence qui est non pas quantitative mais qualitative, affirmée dès les premières pages de la Genèse et qui n’est pas contredite par la science.

*

Mais avant de donner la parole au cardinal, il est important de signaler la “fraternelle lettre ouverte” adressée le 11 avril aux évêques d’Allemagne par plus de 70 cardinaux et évêques de plusieurs pays.

Les signataires voient dans le “chemin synodal” en cours en Allemagne la désastreuse substitution à l’unique raison d’être de l’Église — le témoignage de la foi salvifique en Jésus “vrai Dieu et vrai homme” — d’un agenda entièrement dicté par l’esprit du monde : le clergé marié, les femmes prêtres, l’homosexualité érigée en vertu, la démocratie à la place de la hiérarchie.

Selon les signataires de la lettre, un tel “chemin synodal” conduira inexorablement à une impasse. Avec le danger d’un schisme qui se profile.

Par les premiers signataires de la lettre, on retrouve quatre cardinaux de trois continents : le Nigérian Francis Arinze, l’Américain Raymond Burke, le Sud-Africain Wilfred Napier et l’Australien George Pell.

Parmi les évêques, 48 sont issus des États Unis (dont Salvatore Cordileone de San Francisco, Samuel Aquila de Denver et Charles Chaput, évêque émérite de Philadelphie), 14 de Tanzanie, 4 du Canada, 2 du Ghana, 1 du Cameroun, 1 des Îles Vierges et 1 d’Italie, l’évêque émérite de Reggio-Calabria-Guastalla Massimo Camisasca.

Mais il ne fait aucun doute que de nombreux autres cardinaux et évêques viendront ajouter leur signature à la lettre (l“adresse “ad hoc” est episcopimundi2022@gmail.com). Il suffit de penser qu’une lettre ouverte semblable a été envoyée le 9 mars dernier par neuf évêques de la Conférence épiscopale d’Europe du Nord (Danemark, Suève, Norvège, Finlande, Islande) et une autre encore le 22 février par le président de la Conférence épiscopale polonaise Stanislaw Gadecki.

Bref, au sein de la hiérarchie de l’Église, on assiste à une prise de conscience du caractère crucial des priorités, dans le chemin à parcourir aujourd’hui et demain, avec le pape actuel comme avec le prochain pape.

*

Voici donc le texte du cardinal Ruini. Pour ceux qui voudraient approfondir la réflexion, on trouvera dans ce qui est sans doute le plus beau document produit par le Saint-Siège ces dernières années, signé par la Commission biblique pontificale et intitulé : « Qu’est-ce que l’homme », un guide fascinant pour explorer l’idée de l’homme dans la Bible. Ce texte est disponible qu’en italien, en coréen et en polonais sur le site web du Vatican, et une traduction française a été publiée aux éditions du Cerf.

*

II – La question de l’homme

de Camillo Ruini

Après s’être penché sur la question sur Dieu, voyons à présent comment Roberto Volpi répond à l’autre grande question, celle sur l’homme : c’est à ce thème qu’il consacre la deuxième, troisième et quatrième partie de son livre « Dio nell’incerto. L’altra scommessa di Sapiens ». Son analyse est beaucoup plus longue et articulée que pour la question sur Dieu, je serai donc contraint de procéder de manière plus sélective.

On trouve au début une précision importante : tandis que la science ne peut rien affirmer de certain avant le Big Bang, elle a en revanche beaucoup de choses à dire sur la vie et sur l’homme. La question est de savoir si les thèses de l’évolutionnisme néo-darwinien sont acceptables ou pas.

Volpi choisit de nouveau Joseph Ratzinger comme interlocuteur privilégié. Ratzinger n’est pas convaincu par l’idée que la vie, et en particulier l’homme, ne seraient rien d’autre que le produit d’erreurs aléatoires dans les processus de reproduction, soumis au filtre de la sélection naturelle. Volpi observe que l’évolution trouve certainement son moteur dans de telles erreurs, mais le néo-darwinisme n’a pas suffisamment approfondi le modus operandi du hasard. Autrement dit, il n’existe pas un hasard indifférencié qui serait à l’œuvre en dépit de tout le reste. Le hasard est conditionné par « l’état de la vie en être », c’est-à-dire de la quantité et de la qualité des vivants sur notre planète. Une même mutation aléatoire peut être complètement improductive ou en revanche grandement utile en fonction de l’instant et du terrain dans lequel elle a lieu. Les mutations aléatoires et la sélection naturelle expliquent l’évolution interne des espèces individuelles mais pas les grands sauts d’espèce, qui se sont surtout déroulés au Cambrien, il y a plus de cinq cent millions d’années.

Pour en venir à ce qui nous concerne plus directement, le genre humain a certainement bénéficié de mutations aléatoires qui ont amélioré son appareil phonatoire, et c’est pour cela que nous, Sapiens, avons un appareil phonatoire parfait, mais le hasard n’a pu contribuer à ces résultats que grâce à la station debout, qui est propre et exclusive des diverses espèces du genre Homo, et en particulier grâce à la station parfaitement verticale de Sapiens. C’est pour cela que notre langage est bien plus avancé que celle des autres espèces du genre Homo, tandis que les chimpanzés et les primates qui sont proches de nous et avec qui nous partageons plus de 98% de notre ADN, n’ont pas la station debout, n’ont et ne pourront jamais avoir un véritable langage, un langage de mots. De l’avis de Volpi, « c’est la station debout qui fait l’homme », dans le sens précis qu’il le crée et le structure pour ce qu’il est.

C’est toujours grâce à sa station parfaitement verticale depuis plusieurs milliers d’années déjà que les Sapiens ont devant leur regard « un cône des événements » qui répond tout à fait à leurs besoins de lecture et d’interprétation de leur environnement. Ils ont donc beaucoup plus d’informations à traiter, à emmagasiner et à catégoriser, ainsi qu’à mettre en commun à travers cet intermédiaire extrêmement efficace qu’est le langage. C’est ainsi que leur cerveau est devenu extrêmement plus articulé, complexe et plastique.

En raison de sa station parfaitement verticale, nous pouvons en outre voir le ciel de manière naturelle et continue. Nous ressentons ainsi « l’au-delà », ce qui nous dépasse et nous questionne. Le ciel nous suggère une manière de nous adresser au mystère, à l’incompréhensible : l’invocation, la prière. Ratzinger porte tout cela à l’extrême : pour lui, ce qui distingue l’homme de l’animal, c’est sa capacité à penser Dieu et à prier. De fait, sans une vision naturelle et continue du ciel, il n’est pas possible de concevoir Dieu, de le penser et de le prier. L’ « homme religieux » fait ainsi son apparition. La « construction de l’âme » part de la naissance et de la maturation du sentiment religieux qui implique l’idée, la découverte que dans l’homme il n’y a pas que la matérialité mais également une autre dimension, spirituelle et transcendante.

Mais nonobstant tout cela, la supériorité de Sapiens continue à être largement niée : il n’y aurait aucune différence fondamentale, qualitative, mais seulement une différence quantitative entre notre pensée et celle des animaux. À la base de cette négation, il y a, selon Volpi, une lourde sous-évaluation autant de la station verticale que de la capacité à toujours embrasser le cône des événements dans son ensemble. On oublie en outre que, passé un certain stade, la quantité devient qualité. La quantité d’informations traitée par Sapiens est en mesure de penser de manière abstraite et symbolique, elle a une pleine conscience de soi dans le monde. La pensée humaine n’est donc pas une variante de la pensée animale, c’est une « tout autre pensée ».

Nous nous sommes tellement projetés en avant dans l’évolution culturelle que nous avons pratiquement nié l’évolution biologique. Le succès du Sapiens moderne est retentissant : il suffit de penser que nous sommes 7,8 milliards d’individus répandus partout sur notre planète.

Sapiens est la dernière, la plus complexe et la plus intelligente espèce du genre Homo. On ne peut donc pas nier son caractère unique, même dans le sens de sa solitude : nous sommes l’espèce avec laquelle le genre Homo terminera presque certainement son aventure. Personne ne doute de cela mais étrangement, personne n’en parle, à cause du fait que l’on sous-estime aussi bien Sapiens qu’Homo. Qu’en sera-t-il, se demande Volpi, de l’intelligence et de la conscience bâties par notre espèce ? L’une des réponses fait référence à des civilisations extra-terrestres.

Il reste donc à voir si de telles civilisations existent. Jusqu’à présent, toutes les recherches, menées avec des instruments toujours plus puissants, n’ont donné aucun résultat et pourtant la grande majorité des scientifiques pense qu’il y a dans l’univers, peut-être infini, de nombreuses civilisations extra-terrestres. Si nous limitons cette analyse à notre galaxie, cette majorité diminue. Volpi est quant à lui bien plus prudent : pour lui, étant donné que nous ne savons même pas comment la vie est apparue, il est bien étrange de prétendre que celle-ci puisse parvenir à des intelligences telles que la nôtre, ou même supérieures. Il est donc probablement, ou à tout le moins possible, que dans tout l’univers il n’y ait, à part nous, aucun autre individu doté de pensée abstraite et symbolique.

Mais comme nous avons été critiques aujourd’hui envers le genre humain, nous pensons être la ruine de la nature, qui serait bonne en elle-même. Mais, comme le rappelle Ratzinger, cette conception n’est pas chrétienne : Dieu a créé la nature pour nous et sans nous elle n’a pas d’espérance. Certes, notre comportement est souvent erroné, myope et dangereux pour la création mais l’homme, au fond de lui, sait que la terre est sa maison et tend à la protéger. Serons-nous à la hauteur de cette tâche ? Nous pourrions faire un pari sur nous-mêmes : d’un côté les pessimistes, qui vont jusqu’à attribuer à l’homme les dégâts produits par les tremblements de terre et par les virus, qui misent sur le non, et de l’autre les modérément optimistes comme Volpi, qui misent sur le oui.

Quant à moi, l’appréciation que j’ai manifestée concernant la manière dont Volpi répond à la question sur Dieu reste intacte, si pas plus grande, face à la réponse à la question sur l’homme. Dans la limite de mes compétences limitées, sa thèse selon laquelle le hasard est conditionné de plusieurs manières, avec toutes les conséquences qui en découlent, me semble convaincante. Le réalisme avec lequel Volpi traite la question des intelligences extra-terrestres m’a également frappé. Mais j’ai surtout admiré et partagé la défense sans faille et passionné de la différence irréductible entre l’homme et les autres espèces animales. Ici, ce sont aussi bien l’humanisme que le christianisme qui sont en jeu.

J’ai cependant toujours une grande question : Volpi fait remonter la cause ou l’origine de cette différence irréductible à la station debout. La question se pose alors quant à l’origine de cette même station debout. La réponse est connue : le climat a changé et, avec lui, la végétation dans les régions d’Afrique où vivaient nos ancêtres primates. C’est pourquoi, en l’espace de plusieurs milliers d’années, ces primates ont progressivement adopté la station debout. Il n’y a rien en tout cela d’extraordinaire ni de différent des facteurs habituels de l’évolution biologique. Par conséquence, la différence irréductible entre l’homme et les autres animaux peut parfaitement s’expliquer au sein d’une correcte conception de l’évolution, certes différente de la conception darwinienne ou néo-darwinienne, mais cependant susceptible de ne rien impliquer d’ontologiquement différent de notre réalité corporelle, comme une âme vraiment spirituelle ou encore moins immortelle.

Volpi parle, comme nous l’avons vu, d’une « construction de l’âme », qui trouverait son origine dans le sentiment religieux, et dans la découverte de l’existence chez l’homme d’une dimension différente de la matérialité, une dimension spirituelle, transcendante et religieuse. Mon impression est cependant que même ces expressions sont à comprendre non pas dans le sens d’une diversité et d’une transcendance dans l’être mais plutôt dans le sens de la capacité, que nous avons sans aucun doute, de penser et de poser des choix de vie qui vont bien au-delà du monde matériel.

Quelle que soit la réponse que Roberto Volpi pourrait donner à cette question, son livre « Dio nell’incerto » est, à mon sens, quelque chose de nouveau dans notre paysage culturel, une nouveauté précieuse sous certains aspects.

———

Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.

Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.

Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.