Votre article sur « le pari bénédictin » touche vraiment à une question centrale – « la » question centrale, dirais-je – du christianisme contemporain : comment vivre en chrétiens dans un monde qui ne l’est plus.

Cela a également été le problème de l’Eglise des premiers siècles : comment vivre en chrétiens dans un monde qui ne l’est pas encore.

Il est un facteur qui était très présent dans la conscience des chrétiens de l’époque et que l’on tend aujourd’hui à ne plus reconnaître alors qu’il est déterminant dans la façon de l’affronter : c’est celui de « krisis », c’est-à-dire du jugement qui est en mesure de « mettre en crise » la culture mondaine et de la « chrésis », c’est-à-dire la capacité d’« utiliser correctement » ce qu’une culture donnée possède mais ne sais plus utiliser correctement.

Le soi-disant « pari bénédictin » dépasse le risque de devenir une auto-ghettoïsation si – comme je crois que l’auteur le pense – il s’arme d’une forte « capacité critique », qui est tout le contraire de la fermeture et qui constitue en fait la véritable forme de dialogue avec le monde que les chrétiens, explicitement appelés par le Christ à être le levain dans la pâte, le sel et la lumière du monde, peuvent et doivent mener.

Je travaille sur ce thème de la « krisis / chresis » avec d’autres spécialistes des Pères de l’Eglise depuis plusieurs années.

L’automne prochain, devrait sortir pour notre bonheur la traduction italienne de l’œuvre fondamentale de Christian Gnilka, « Chresis. Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit der Antiken Kultur », Bâle, 2012, auquel nous consacrerons également un colloque au printemps 2019, probablement à Bologne.

En outre, viennent de sortir aux éditions de l’Università della Santa Croce les actes de notre colloque de 2016 : A.M. Mazzanti‑I. Vigorelli (dir.), « Krisis e cambiamento in età tardoantica. Riflessi contemporanei”, Edusc, Rome, 2017. »

On y trouve l’une de mes contributions qui s’intitule justement : « Cottidie obsidemur ». Vivre en chrétiens dans un monde non-chrétien : la proposition de Tertullien ». Je pense que vous y trouverez quelque chose d’intéressant pour le débat en cours.

Merci. Bien cordialement et avec toute mon estime,

Leonardo Lugaresi

*

Cher professeur Lugaresi,

C’est à moi de vous remercier et d’offrir aux lecteurs de Settimo Cielo l’extrait particulièrement éclairant suivant tiré de l’introduction de votre essai.

Sandro Magister

*

Vivre en chrétiens dans un monde non-chrétien. La leçon des trois premiers siècles

de Leonardo Lugaresi

Le christianisme a été, à tout le moins pendant les trois premiers siècles de son histoire, ce qu’on peut en termes sociologiques qualifier de groupe minoritaire, même s’il était en forte croissance.

A l’aube du IVe siècle, lorsque Constantin décida de s’« ouvrir » au christianisme en adoptant celui-ci comme culture de référence pour son projet politique, c’était un pari politique audacieux parce qu’il était en train de tout miser sur une entité qui était certes significative en termes socio-culturels mais qui était encore nettement minoritaire dans le cadre global de l’empire romain.

Une approche de l’histoire chrétienne des trois premiers siècles s’attachant principalement à comprendre comment un groupe minoritaire gérait le problème de sa survie dans un contexte culturellement et socialement étranger, sinon hostile, et exerçant sur elle une sorte de pression osmotique intense et permanente — c’est le sens de « l’état de siège » auquel se réfère Tertullien : « cottidie obsidemur » (Apologeticum 7, 4) — nous semble donc appropriée.

Nous avons l’habitude de penser que le comportement des groupes minoritaires dans des conditions semblables à celles des premiers chrétiens a généralement tendance à se polariser dans l’une de ces deux directions opposées :

- soit vers une assimilation croissante aux modèles culturels en vigueur dans le milieu d’appartenance ;

- soit, au contraire, vers une attitude de fermeture croissante par rapport au monde extérieur contre lequel le groupe dresse une sorte de barrière identitaire.

La manifestation extrême de cette dernière posture, que l’on pourrait également considérer comme étant une troisième option, est celle qui débouche sur la tentative de s’extraire complètement du contexte socio-culturel dans lequel on se trouve, entamant une espèce de sécession soit collective (avec par conséquent la recherche d’une nouvelle patrie, d’une « terre promise »), soit individuelle (à travers l’anachorèse, la « fuite dans le désert »).

Eh bien, au cours des trois premiers siècles, les chrétiens n’ont rien fait de ce que nous venons de citer :

1) ils ne se sont pas assimilés parce que si le christianisme s’était complètement et totalement assimilé à l’hellénisme, nous ne serions pas là aujourd’hui pour en parler comme d’une réalité encore existante et bien distincte de l’héritage culturel gréco-romain ;

2) ils ne se sont pas séparés et renfermés dans un monde à part et n’ont pas suivi la logique de la secte (à tout le moins pour ce qui concerne le christianisme « mainstream » : il y a bien eu des tendances sectaires mais celles-ci ont toujours pris la route de nouvelles formations qui ont principalement exercé leurs critiques sécessionnistes contre la « grande Eglise » compromise avec le monde) ;

3) ils n’ont certainement pas rêvé et encore moins projeté de sortir ou de faire sécession du monde romain.

Certes, à partir de la fin du IIIe siècle, avec le monachisme, on expérimentera dans l’Eglise une forme d’éloignement de la « polis » et de choix du « désert » qui pourrait passer pour un exemple de cette troisième option. Elle n’a cependant concerné qu’une élite d’individus et consistait davantage en une prise de distance critique qu’en un abandon des villes. Le moine sort bien du contexte social urbain mais il maintient avec lui un rapport très étroit et incisif parce qu’il entretient des relations avec les autres chrétiens qui « restent dans le monde » et qu’il fait de son existence anachorétique un critère de jugement pour tous ceux qui continuent à vivre dans l’espace urbain.

Il existe cependant une quatrième modalité de rapport qu’un groupe minoritaire peut entretenir avec le monde qui l’entoure et qui l’« assiège », il s’agit de celle qui consiste à entrer dans une relation fortement critique avec lui et d’exercer – notamment grâce à ses propres capacités de maintenir une forme de compatibilité et cohérence de comportement par rapport aux jugements ainsi posés – une influence culturelle sur la société qui au fil du temps peut aboutir à mettre le cadre général en crise.

La question fondamentale que nous devrions nous poser n’est donc pas : « Comment les chrétiens ont-ils fait pour conquérir l’empire romain » mais bien : « Comment ont-ils fait pour vivre en chrétiens dans un monde entièrement non chrétien », c’est-à-dire un monde qu’ils percevaient comme étant étranger et hostile au Christ ?

Le christianisme a effectivement été en mesure d’opérer, en l’espace de quelques siècles, un véritable changement des paradigmes culturels – vision du monde, modèles de comportement, formes d’expression -, et d’occuper une position de moins en moins marginale dans l’espace public et d’y exercer de plus en plus d’influence.

Le christianisme du monde antique est ainsi passé – en l’espace d’environ trois siècles – du statut d’« exitiabilis superstitio », de superstition mortifère mal vue de tous, à la reconnaissance de sa pleine plausibilité comme fondement religieux et culturel de l’empire refondé par Constantin, sans qu’il soit nécessaire que les chrétiens constituent entretemps une majorité ni même une forte minorité au sein de la population.

Il est important de préciser que, puisque « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » (Jean 3, 17), du point de vue chrétien, la forme de ce jugement n’est pas la condamnation ni l’ouverture indiscriminée mais précisément la crise, dans son acception positive de distinction entre le vrai et le faux, le bon et le mauvais, le beau et le laid, l’utile et le nuisible. Se basant sur la comparaison avec un critère, la crise est en fait le jugement qui déstructure les systèmes fermés, en fait émerger les tensions et les contradictions latentes, transforme les relations internes entre les éléments qui le composent et remet en question leurs règles de fonctionnement : en un mot elle les vérifie et les ouvre au changement.

La possibilité de la « krisis » découle du fait historique de l’incarnation du Fils de Dieu qui vient dans le monde mais qui, comme il n’est pas du monde, y introduit un élément de confrontation, un critère, justement, dont la sagesse humaine serait dépourvue autrement.

Pour illustrer ce concept, il peut être utile de faire une citation de la première des Homélies sur l’Hexaéméron de Basile de Césarée qui, même s’il s’agit d’un auteur du IVe siècle, est bien adaptée à la position de Tertullien : dans ce discours, le célèbre père de Cappadoce observe à un certain moment que la sagesse du monde, c’est-à-dire la science des grecs, est bien capable de mesurer tout ce qui est visible mais que, fascinée comme elle l’est par la circularité du mouvement cosmique, elle ne parvient pas à en concevoir un commencement dans le temps et qu’elle considère donc que le monde est éternel puisque « sans commencement ». Ce qu’elle ne connaît pas c’est : « Au commencement, Dieu créa ». Ouverte à une dimension exclusivement spatiale et fermée à la dimension temporelle, la philosophie de la nature des païens est incapable de juger les affaires du monde parce qu’elle ne peut en comprendre le sens : ses adeptes, de fait, savent observer, décrire, compter et mesurer tout ce qu’il y a dans le monde mais ils n’ont pas encore trouvé un seul moyen pour arriver à penser Dieu créateur de l’univers et juge équitable qui donne la juste récompense pour les actions accomplies ; ni pour se faire une idée de la fin du monde qui soit conforme à la doctrine du jugement.

En d’autre mots, ce que Basile veut dire, c’est que sans principe (et par conséquent sans finalité), la « krisis » du monde n’est pas possible parce que le monde, éternellement égal à lui-même au-delà de ses apparences changeantes, ne peut pas être confronté autre chose que lui-même, avec quelque chose ou Quelqu’un qui viendrait avant ou qui viendrait après lui, ni avec ce qu’il y a au-dessus ou en-dessous de lui.

C’est pour cette raison que la « théologie physique » des philosophes païens n’est pas en mesure de porter un jugement sur le monde parce qu’elle n’a aucun point d’appui extérieur à lui pour faire levier. Par l’incarnation du Fils de Dieu, les chrétiens estiment en revanche avoir trouvé le point d’appui qui leur permet d’activer l’opération critique.

C’est avec cette conscience de la « force critique » de la création de l’incarnation que Tertullien plus d’un siècle et demi auparavant, s’attelle à juger la réalité du monde qui « assiège » le christianisme.

[…]

*

De Leonardo Lugaresi, spécialiste des Pères de l’Eglise, professeur à Bologne et à Paris, signature prestigieuse de « L’Osservatore Romano » dont les lecteurs de Settimo Cielo et de www.chiesa ont déjà pu apprécier les contributions aux débats sur les nouvelles formes de polythéisme dans la culture contemporaine :

> Le nouveau polythéisme et ses idoles tentatrices

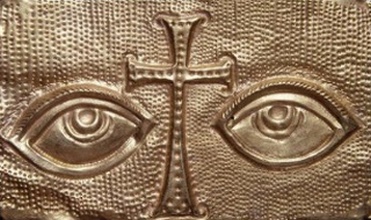

Ainsi que sur la force de l’image dans la société moderne du spectacle :

———

Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.

Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.

Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.